Aux frontières européennes et au sein même des États membres, des dispositifs de surveillance se développent pour contrôler les mouvements des personnes exilées. Ils trouvent une justification dans le discours médiatique sécuritaire et s’étendent peu à peu à la société civile.

Ce mardi 7 octobre 2025 s’est tenue une manifestation organisée par le collectif « J’accuse », à Bayonne, pour dénoncer le procès de sept militant·es associatif·ves. Ils·elles ont aidé des exilé·es à franchir la frontière franco-espagnole lors de la course populaire de relais de la Korrika, organisée en mars 2024. Des amendes ont été requises à leur encontre. Parmi les sept prévenu·es, le retraité Fernand Perret avait déjà été victime d’une surveillance accrue pour avoir aidé des exilé·es, quelques années auparavant. Selon les informations du journaliste indépendant Louis Witter, en 2023, alors qu’il transportait trois jeunes migrants à Bayonne, Fernand Perret s’est fait suivre par la police, menotter puis embarquer. Cette arrestation succédant à sept mois d’enquête durant lesquels ses conversations téléphoniques ont été mises sur écoute, une balise GPS placée sous sa voiture et ses déplacements tracés par des équipes de filature. « C’est quasiment une enquête de contre-terrorisme », analyse Louis Witter.

Devant le tribunal judiciaire de Bayonne, les discours d’opposition s’enchaînent. « Les militants aux frontières sont très surveillés », rappelle Barthélémy Mottay, le responsable de la communication de l’organisation « J’accuse ». Le militant ajoute : « Dans les montagnes, on croise régulièrement des patrouilles de militaires. Dans les bus ou à la gare, des fourgons de police effectuent des contrôles, souvent ciblés sur les personnes racisées ». La soixantaine de manifestant·es dénonce, à l’unisson, ce « délit de solidarité » et le climat de surveillance pesant sur les exilé·es et celles et ceux qui leur viennent en aide. « On remarque de plus en plus de contrôles aux frontières », ajoute Mehdi venu au rassemblement. Le jeune homme hausse les épaules : « On diabolise l’immigration pour faire peur .»

Les exilé·es en première ligne

Cette criminalisation a des conséquences directes, dont les exilé·es sont les premières victimes. Ibrahim* travaille comme commis de cuisine en Espagne, où il a obtenu un titre de séjour. « Je vois qu’il y a beaucoup plus de surveillance sur nous et les gens qui nous aident, et je trouve ça injuste », souffle le jeune homme de 21 ans.

Jean*, un mineur isolé âgé de 17 ans, est arrivé en France il y a deux ans. Lui aussi s’est retrouvé démuni face à la surveillance. « Ils ont pris mon téléphone et ils ont regardé, ils ont tout fouillé », confie le jeune homme d’une voix lasse. Pourtant, selon l’article 56 du code pénal, la fouille d’un portable s’apparente à une perquisition et doit être autorisée par la justice. Jean n’a pas été en mesure de s’y opposer : « Je suis un enfant devant les policiers, je ne connais rien, je ne vais pas dire non .»

Cette surveillance s’étend, confrontant les journalistes à des défis éthiques et professionnels. Pierre Penin travaille à la locale de Bayonne de Sud Ouest. Durant le mandat de Bruno Retailleau au ministère de l’Intérieur, lui et ses collègues ont remarqué que la préfecture les invitait souvent à couvrir des opérations de contrôle. Le journaliste, qui s’est attaché à écrire le portrait d’exilé·es noyé·es dans la Bidassoa en tentant de franchir la frontière française, reste prudent. « On essaie d’avoir une réflexion entre collègues, explique-t-il, et de ne pas se faire happer par cette communication. » Pour Névil Gagnepain, journaliste indépendant pour Mediapart, Politis ou le Bondy Blog : « Les médias peuvent participer à rendre acceptables des mesures qui ne l’étaient pas auparavant. À force de désigner l’immigration comme le mal du pays, l’opinion publique est plus prête à accepter que soient prises des mesures liberticides à leur égard. »

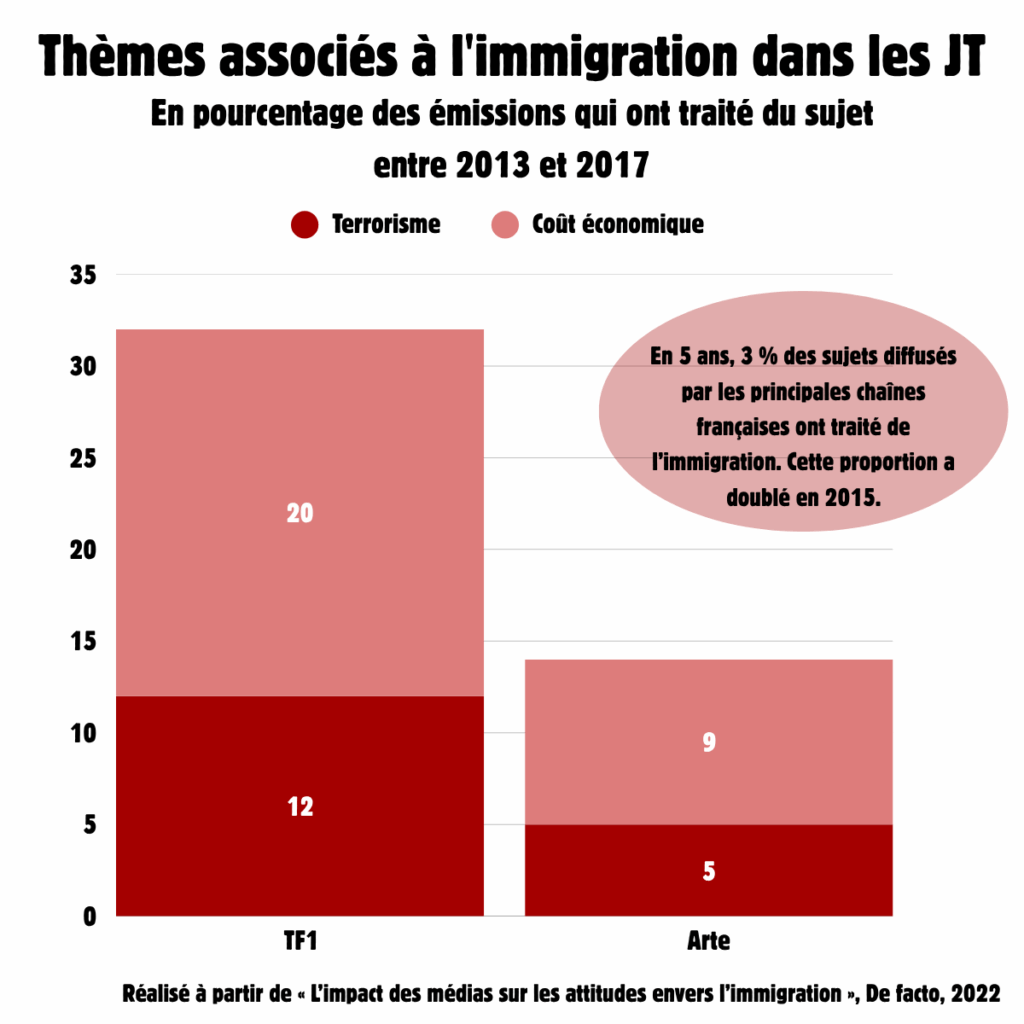

LA REPRÉSENTATION DES EXILÉ·ES DANS LES MÉDIAS

En 2022, Jérôme Valette et Sarah Schneider-Strawczynski s’intéressent, pour un dossier de la revue De facto, à la couverture médiatique de l’immigration entre 2013 et 2017 par les médias français. Leurs résultats confirment un éclatement du discours médiatique : les angles des sujets migratoires diffusés pendant les journaux du soir changent en fonction des chaînes. Récits humanisants, décryptages sur certaines, amalgames et discours diffamatoires sur d’autres. La chaîne CNews a par exemple été condamnée en 2024 par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), après que le journaliste Vincent Roy y a affirmé en direct que « l’immigration tue ». Ni l’animateur ni aucun·e invité·e n’a relevé la stigmatisation.

Marie Moncada, doctorante en sciences politiques, a travaillé sur les récits médiatiques liés aux migrations. D’après ses recherches, de grands titres généralistes reprennent le vocabulaire du « grand remplacement » d’une population française catholique par des étranger·ères arabo-musulman·es. Un concept phare de l’extrême-droite. « On observe une propagation d’une idéologie illibérale d’ordre culturel dans les médias français », relève-t-elle

Ricochet sur la société civile

« On a associé l’immigration au terrorisme, et par extension, les militants qui aident les exilés se retrouvent criminalisés », explique Nicolas Celnik. Journaliste indépendant pour Radio France, Libération ou Reporterre, il a enquêté sur l’arsenal de surveillance aux marges de l’Union européenne, en Pologne et en Bosnie-Herzégovine notamment. Un arsenal qui se retourne contre la société civile et, d’une manière générale, contre les gens trop curieux sur la gestion des frontières. Un jour, deux membres de la police polonaise à moto l’ont suivi alors qu’il se déplaçait en voiture le long de l’immense mur frontalier polonais. « Je me faisais arrêter toutes les dix minutes et les policiers contrôlaient jusqu’à la pression des pneus. Ils ont continué de me suivre ensuite. »

« À force de désigner l’immigration comme le mal du pays, l’opinion publique est plus prête à accepter que soient prises des mesures liberticides à leur égard»

Ce climat de surveillance dans les zones de passage, Louis Witter le décrit aussi. « À Calais, la pression policière, c’était tout le temps. » Le photojournaliste raconte les descentes régulières dans les bars étiquetés à gauche, où se retrouvaient militant·es et personnes exilé·es. Lui-même se savait identifié et prenait garde de ne pas fournir à la police de motif d’interpellation.

Travailler en terrain miné

Depuis l’accord franco-britannique conclu en juillet 2025 entre le président Emmanuel Macron et le Premier ministre Keir Starmer, les personnes qui traversent la Manche sans l’aval du Royaume-Uni peuvent être « échangées » contre des demandeur·euses d’asile qui ont présenté leur demande depuis la France. Les exilé·es qui risquent la traversée, s’il·elles sont reconnu·es sur des images prises à Calais, peuvent donc être renvoyé·es à leur point de départ. Selon Louis Witter, les logiciels de reconnaissance faciale aux frontières sont de plus en plus performants, notamment au Royaume-Uni. Couplé à ces outils algorithmiques, les migrant·es sont aussi la cible d’un travail de renseignement humain. « Les services de police britanniques peuvent consulter des articles ou des images de presse pour savoir qui a pu emprunter cette voie », détaille le photoreporter.

Travailler sur ce type de terrain, c’est donc adapter ses pratiques de journaliste. Nicolas Celnik préparait ainsi en amont des « cover stories », des couvertures qui lui permettent de justifier sa présence sur place en cas de contrôle. « Je disais pas toujours que j’étais journaliste. » Il utilise par ailleurs deux cartes SD lorsqu’il travaille, l’une avec les photographies de son terrain et l’autre avec des photos d’animaux, à présenter s’il se fait arrêter. Les journalistes veillent aussi à protéger leurs communications. Névil Gagnepain travaille par exemple avec un VPN, des mots de passe cryptés et passe par des canaux de discussion sécurisés comme Signal pour échanger. Il renomme les contacts de son téléphone et évite de le prendre lorsqu’il couvre des actions militantes. « Ce sont des précautions qu’il faut s’imposer », assure-t-il.

La surveillance se glisse par la fenêtre (d’Overton)

« On peut toujours tester des trucs crades sur les personnes exilées, observe Nicolas Celnik, parce que ce ne sont pas des gens en position de faire valoir leurs droits. » Pour les journalistes qui travaillent sur le sujet, les frontières constituent un territoire d’expérimentation, où des méthodes de surveillance inacceptables pour la société dans son ensemble sont développées et perfectionnées.

Un exemple ? Depuis le 2 février 2025, le règlement européen sur l’intelligence artificielle (RIA, ou IA Act), premier texte aussi complet en la matière, encadre le développement de l’intelligence artificielle (IA) dans l’UE. Il s’agit de garantir le respect des droits fondamentaux, en interdisant par exemple l’usage de l’IA pour la reconnaissance automatique. Détail intéressant : les frontières européennes sont exemptées de la plupart des contraintes et des contrôles définis par le texte. Les algorithmes utilisés pour le traitement des données recueillies sur les personnes exilées, comme Eurodac, le fichier des empreintes digitales prises lors du dépôt de demande d’asile, ne sont pas non plus concernés.

Construire un autre discours

La surveillance des personnes aux frontières est donc un pied dans la porte de la réglementation européenne. Or une fois qu’une technologie s’installe, il est difficile de revenir en arrière. Alors pour contrer l’accroissement de la surveillance et de la stigmatisation, certain·es journalistes et médias tentent de promouvoir un discours alternatif, en mettant en avant les enjeux humains liés à l’immigration. Pour Névil Gagnepain, apporter une autre vision, « c’est la raison d’être de ces médias indépendants, mais c’est difficile en termes de moyens financiers. Il est compliqué de contrebalancer le rouleau compresseur de l’information ». Produire un journalisme humain, c’est aussi un enjeu local. Pierre Penin, journaliste à Bayonne, l’affirme : « On se doit de transmettre une information et donc sortir de la statistique. Il faut rappeler les réalités humaines derrière les chiffres. »

Au-delà des engagements individuels des journalistes et des médias, c’est aussi un effort collectif. Julia Monfort, journaliste et responsable pédagogique de L’École Supérieure de Journalisme de Montpellier, est co-rédactrice de la charte migration, créée en 2025, qui guide les journalistes vers une couverture précise, complète et respectueuse des questions migratoires. Elle repose sur onze principes fondamentaux dont le respect de la dignité, la lutte contre les stéréotypes, et la promotion d’une information équilibrée. « L’image véhiculée médiatiquement génère de la peur », se désole Julia Montfort. Pour elle, les discours criminalisants que l’on peut lire, voir et entendre dans la presse prennent de l’ampleur.

Actuellement, 42 médias, syndicats, collectifs et écoles de journalisme ont signé cette charte.

*Les prénoms ont été modifiés.

Sofia Goudjil et Louise Jouveshomme

Avec l’aide de Thomas Vaillot