En trois décennies, la surveillance s’est immiscée dans tous les aspects de notre quotidien. Depuis l’installation des caméras dans les rues, à la récolte de données par les GAFAM, Elia Verdon explique que la majorité de la population n’a pourtant pas encore les clés en main pour comprendre ce phénomène et protéger ses libertés.

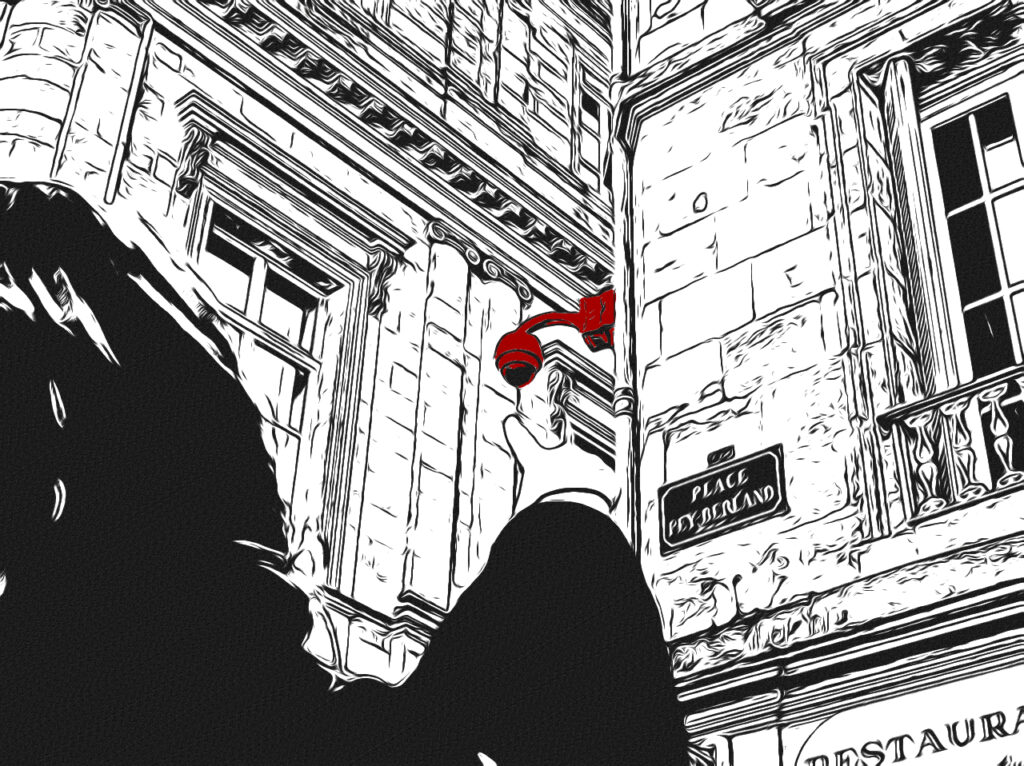

Un banal vendredi, à onze heures, sur la place Pey-Berland à Bordeaux. Devant l’hôtel de Ville, l’un des lieux les plus fréquentés de la métropole, les passant·es s’affairent à leur quotidien, dans la parfaite ignorance des sept caméras qui les surplombent. Leur œil électronique scrute pourtant les moindres faits et gestes des citoyen·nes. Au centre de contrôle, les forces de l’ordre sont dans l’attente d’un pas de côté. Une technologie orwellienne qui s’est doucement installée jusqu’à passer inaperçue.

À l’approche des Jeux olympiques de 2024, le thème de la surveillance a peu à peu fait son apparition dans les titres de presse : pour la première fois, l’expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique est autorisée à l’échelle nationale.« Elle permet de reconnaître les comportements anormaux », précise Elia Verdon, doctorante à l’Université de Bordeaux spécialisée dans la surveillance des populations par l’État. Des caméras, couplées à des logiciels dopés à l’intelligence artificielle (IA), sont programmées pour détecter cinq types de comportements dits suspects. « Pour l’instant, la reconnaissance faciale n’est pas encore autorisée en France… mais la reconnaissance comportementale si et certaines villes l’utilisent à l’échelle locale depuis quelques années. »

Partout, tout le temps, en toute circonstance

Téléphones, cartes d’identité, caméras, réseaux sociaux…

Il y a d’abord les données de connexion, récoltées depuis la loi anti-terrorisme du 23 janvier 2006 « à titre d’expérimentation », puis pérennisée en 2013. Comprenez : dès que l’on se connecte à internet, chaque donnée de connexion associée à vos messages est collectée. Dans le cadre de la « lutte anti-terrorisme et anticriminalité », bien entendu.

« Aujourd’hui, la surveillance s’opère en tout lieu, tout espace dans lesquels la population évolue »

Mais aussi, le recours aux algorithmes, également pérennisé par la loi renseignement de 2015. Par celui-ci, on impose aux opérateurs de communications de mettre en œuvre des traitements automatisés pour détecter des connexions en lien possible avec une menace terroriste. Toujours, donc, dans le cadre de la lutte anti-terroriste.

« Ces dispositifs de surveillance sont mis en place lors de temps très précis durant lesquels on accepte une surveillance plus étendue pour des enjeux de protection, de sécurité collective, ou de sécurité sanitaire », décrypte Elia Verdon. « Mais progressivement, ils s’inscrivent dans le droit commun, et ce qu’on a accepté durant des moments très particuliers comme le pass sanitaire ou la loi renseignement (concomitante aux attentats de 2015) s’intègrent au quotidien. » Le danger : voir un effet d’accoutumance et de banalisation de ces technologies.

DES LEGISLATIONS POUR PROTEGER OU SURVEILLER ?

En 1970, l’État français annonce un projet novateur : il se nomme SAFARI. L’acronyme de Système Automatisé pour les Fichiers Administratifs et Répertoires des Individus. Un fichier qui permettrait de rassembler l’ensemble des données récoltées par les services administratifs publics. Ni une, ni deux, le peuple français se soulève contre l’idée : à la sortie de la seconde Guerre mondiale, il était impensable de procéder de nouveau au fichage massif de la population. Le projet SAFARI tombe à l’eau, et la loi informatique et libertés naît en 1978, se voulant protectrice des données personnelles contenues dans les fichiers informatiques et papiers, publics ou privés. « C’est une des premières lois en Europe qui vient encadrer l’État dans ses usages des fichiers, et donner aussi des droits aux personnes qui sont surveillées ou fichées », précise Elia Verdon. Avec elle, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) voit aussi le jour, et veille à l’application de cette loi. « Mais depuis la réforme de 2004 », nuance la chercheuse, « la CNIL n’a plus qu’un avis consultatif sur les fichiers, et non plus confirmatif comme auparavant. Elle avait un rôle de contre-pouvoir plus fort, avec un vrai veto. » Si le SAFARI n’a pas fonctionné à l’époque, il a aujourd’hui trouvé un équivalent : le fichier titres électroniques sécurisés (TES), qui rassemble les données d’état civil et biométriques collectées via les cartes d’identité et passeports. « On parle d’un fichage de la quasi-totalité de la population française », indique Elia Verdon. Le dispositif PARAFE, de son côté, met en place la reconnaissance faciale lors du passage rapide aux frontières extérieures à l’Union Européenne.

Des citoyen·nes suffisamment avertis ?

La surveillance s’opère donc en toute circonstance : mais la population, elle, souffre d’une information toujours insuffisante. « Quand il s’agit d’acteurs privés, par exemple la collecte de données par les Gafam, les citoyens commencent à comprendre je pense. Mais quand ça a un rapport avec l’État, on se dit que c’est pour nous protéger, pour garantir nos droits et libertés. »

Une méconnaissance également portée par un traitement médiatique partiel, voire inexistant sur certains sujets. Lorsque l’on s’éloigne des termes connus comme « reconnaissance faciale » ou « protection des données personnelles », les titres de presse deviennent rares.

SURVEILLANCE DE MASSE

Seulement 308 articles mentionnent explicitement la « surveillance algorithmique », contre plus de 102 000 pour les « données personnelles » ou encore 37 649 pour la « reconnaissance faciale ». Le concept de « sousveillance » n’a été mentionné que par 57 articles dans la quasi-totalité des journaux français. Certains pics de médiatisation montrent cependant un intérêt ponctuel, comme lors des Jeux olympiques de 2024, où les dispositifs de surveillance algorithmique ont été brièvement mis sous les projecteurs. Mais ces moments restent l’exception. Hors de ces contextes, ils peinent à s’imposer dans l’agenda médiatique. Ce silence relatif n’est pas anodin : il traduit l’absence de reconnaissance de la surveillance algorithmique comme un problème public à part entière. Tant qu’elle reste cantonnée aux marges du traitement journalistique, la critique de ces dispositifs reste, elle aussi, confinée à quelques cercles spécialisés. Voici, au fil des ans, l’apparition de quelques-uns de ces mots dans les médias.

EN CHIFFRES :

SURVEILLANCE ALGORITHMIQUE – RECONNAISSANCE FACIALE – DONNÉES PERSONNELLES – SOUSVEILLANCE – SURVEILLANCE DE MASSE

La surveillance est un sujet qui pointe timidement le bout de son nez dans le débat public – malgré son infiltration dans chaque aspect de notre quotidien. Reste à le porter à la connaissance de chaque citoyen·ne, car avons-nous réellement conscience que cette surveillance peut atteindre aux droits et libertés fondamentaux, et donc à la démocratie ?

Alix Villeroy et Louise Fornili