Plus grand geôlier de la profession au monde, la Chine détient aujourd’hui 112 journalistes et collaborateur·rices des médias, selon Reporters sans frontières, qui classe le pays 178ᵉ sur 180 en matière de liberté de la presse. Depuis l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2013, la surveillance des journalistes s’est intensifiée, particulièrement en ligne. Pour y échapper, ces dernier·es doivent cacher leurs communications, s’anonymiser ou éviter d’utiliser leur téléphone.

Dans la Chine de Xi Jinping, les informations s’écrivent sous surveillance. Depuis l’arrivée au pouvoir du président autoritaire en 2013, le contrôle du travail des journalistes s’est fortement accru. Dans les rédactions comme sur le terrain, les journalistes redoutent que chacun de leur message soit lu, chaque document copié, chaque source interceptée. La surveillance est omniprésente, et Internet n’est pas épargné. Depuis le début des années 2000, la Chine a mis en place un « great firewall », une sorte de grande muraille numérique qui bloque les contenus jugés subversifs ou contraires aux intérêts du Parti Communiste Chinois.

Selon le rapport 2024 du Club des correspondants étrangers en Chine (FCCC), 98 % des journalistes estiment que leurs conditions de travail ne répondent pas aux standards internationaux. Le rapport décrit un sentiment généralisé de surveillance chez la quasi-totalité des journalistes étranger·es basé·es en Chine. « La surveillance omniprésente par la police, les agents en civil, les drones et le suivi numérique a fortement restreint l’espace pour un véritable reportage indépendant », peut-on lire dès l’introduction. Qu’il s’agisse de critiques politiques, d’appels à la démocratie, de sujets historiques sensibles ou de la promotion de valeurs occidentales, Internet est largement censuré. « Les lignes rouges de longue date telles que la couverture du Xinjiang, du Tibet, de Hong Kong ou toute référence directe à Xi Jinping demeurent solidement en place », détaille le club des correspondants tout en précisant que désormais « même des sujets apparemment anodins peuvent être qualifiés de sensibles ou de tabous comme les tarifs douaniers, la politique technologique, le chômage ou les conditions de travail ».

Travailler sur le territoire chinois, relève du défi permanent. Les exemples de journalistes ciblé·es par les autorités chinoises ne manquent pas. Plusieurs affaires emblématiques illustrent justement l’ampleur de cette répression. En 2020, Zhang Zhan, ancienne avocate devenue vidéo-journaliste, avait été condamnée à quatre ans de prison pour avoir filmé et posté en ligne les rues désertes de Wuhan au début de la pandémie de Covid-19. Depuis, elle a de nouveau été jugée en 2025 pour avoir enquêté en ligne sur des violations de droits humains commises par les autorités. Selon les professionnel·les, la situation est d’autant plus complexe pour un ou une journaliste chinois·e que pour les étranger·es.

Hong Kong, nouvelle cible de la surveillance chinoise

Jusqu’ici relativement épargnée, Hong Kong est aujourd’hui soumise à une surveillance bien plus abusive que lors des années précédentes. « Pendant longtemps il y avait une énorme différence : Hong Kong était beaucoup plus libre », confirme Florence de Changy, journaliste correspondante pour le Monde, RFI et Radio France dans cette région administrative spéciale de la Chine. Ce qu’elle pointe du doigt, c’est la loi sur la sécurité nationale en 2020, imposée directement par Pékin sans consultation des institutions locales. Qualifiée de « loi liberticide » par ses opposant·es, elle criminalise la subversion, le séparatisme, le terrorisme et la collusion étrangère, avec des peines pouvant aller jusqu’à la perpétuité. À travers cette loi, les autorités s’offrent ainsi le droit de poursuivre des journalistes pour leurs enquêtes ou opinions.

LA LOI SUR LA SÉCURITE NATIONALE, UN TOURNANT POUR LES JOURNALISTES À HONG-KONG

La loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin à Hong Kong sans consultation locale le 30 juin 2020 criminalise des actes tels que la subversion, la sécession, le terrorisme et la collusion avec des forces étrangères. Théoriquement, cela signifie qu’une enquête journalistique jugée critique envers le gouvernement chinois peut être considérée comme de la subversion. La sécession vise ceux qui évoquent l’indépendance de Hong Kong, même symboliquement à travers un travail journalistique. Le terme de terrorisme est utilisé de façon large, y compris pour décrire des actions de protestation jugées violentes comme par exemple, filmer des scènes de vandalisme pendant une manifestation. Enfin, la collusion avec des forces étrangères concerne les journalistes qui travaillent avec des médias ou ONG internationaux. Le cas de Jimmy Lai, fondateur du journal Apple Daily, en est un parfait exemple avec son accusation de complot pour avoir communiqué avec des diplomates américains. Ces notions très floues permettent aux autorités de poursuivre des journalistes pour leur travail, leurs échanges, voire leurs sources, ce qui n’est qu’un degré de plus dans la surveillance des journalistes au sein du pays.

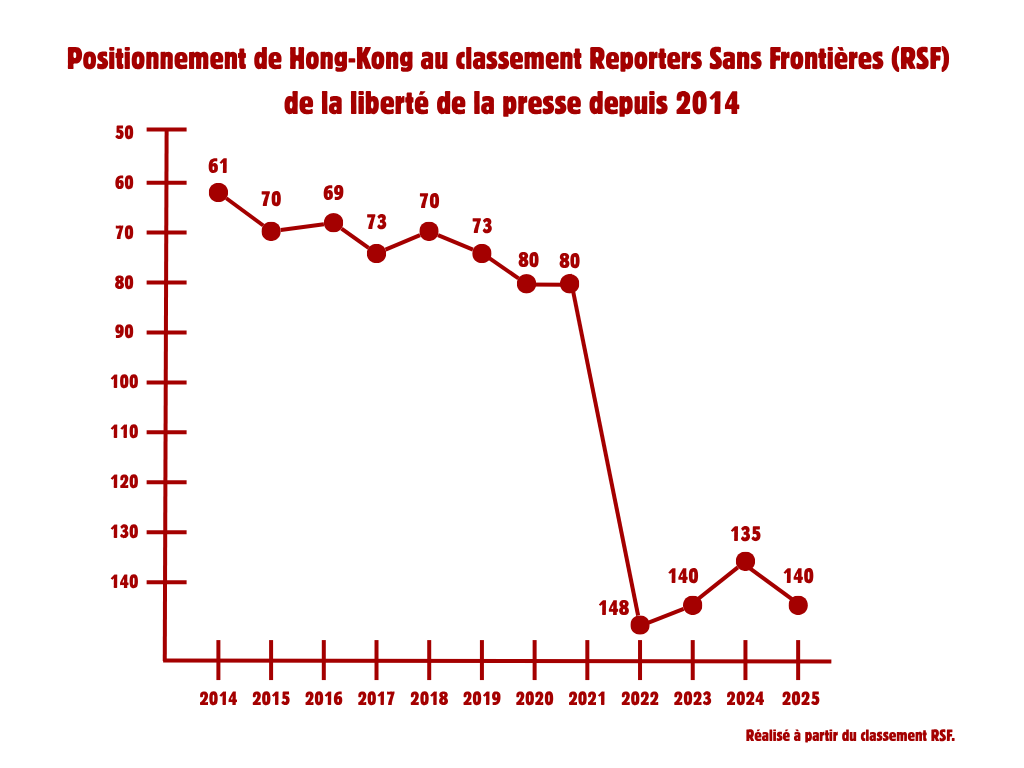

Longtemps considéré comme un symbole de la liberté de la presse en Asie, le territoire a vu sa position fortement décliner, notamment depuis cette loi de 2020. Selon Reporters sans frontières, il est passé de la 73ᵉ place en 2019 à la 140ᵉ en 2025 en matière de liberté de la presse. Un classement qui se traduit sur le terrain : « On se croyait plus libre, mais maintenant la différence est en train de disparaître. Je pense qu’on est à peu près aussi surveillé ici qu’en Chine », certifie la journaliste. En 2024, 92 % des membres de l’Association des journalistes de Hong Kong (HKJA) rapportaient un déclin de leur liberté dans leur travail.

« Le but c’est que ton téléphone ne serve pas de mouchard »

Selon le rapport du FCCC, 55 % des correspondant·es soupçonnent l’écoute de leurs appels téléphoniques par le gouvernement. « On m’a dit plus d’une fois que c’était évident que j’étais sur écoute, mais on ne le sait jamais vraiment », prévient Florence de Changy. Les professionnel·les de l’information doivent être des plus précautionneux·ses : « Le but c’est que ton téléphone ne serve pas de mouchard. » Pour ça, il faut toujours rester sur ses gardes. « Il m’est arrivé d’aller en Chine pour rencontrer des gens. Je me suis débrouillée pour y aller sans téléphone. »

Pour les journalistes travaillant dans le pays de Xi Jinping, être surveillé·e en ligne fait partie du quotidien. « En 2003, j’étais basée à Taïwan et j’échangeais avec un ami qui était correspondant à Pékin, raconte Florence de Changy. J’ai observé qu’il n’avait jamais reçu mon mail parce qu’il y avait le mot “Taïwan” dans le titre. » Elle comprend alors que les autorités chinoises contrôlent les conversations en ligne et que certains termes ne passent pas. « Il y a plein de mots qui peuvent donner l’alerte, comme les noms de grands dirigeants », ajoute-t-elle. Justement, en 2024, toujours selon le FCCC, 26 % des correspondant·es étranger·es jugent que leurs comptes en ligne (réseaux sociaux, messagerie, e-mails) ont été ciblés par des hackers.

Un arsenal de techniques pour contourner la surveillance

Face à cette répression, les journalistes ne se laissent pas faire. Ils ou elles ont développé de nombreuses méthodes pour faire face à la censure, protéger leurs sources et masquer leur identité en ligne. En ligne, lors de communications et d’échanges, « on enlève une ou deux lettres à un mot sensible pour que les machines ne le repère pas », détaille la correspondante française. Protéger ses données en ligne et naviguer anonymement est essentiel. La plupart, comme Florence de Changy, ont recours à des VPN (réseau privé virtuel). « Ça fait partie des choses que tu fais sans réfléchir, c’est presque automatique que tu en aies un à Hong Kong », avoue-t-elle en précisant : « Je ne sais pas si c’est propre à la Chine. C’est plutôt le contexte dans lequel on vit : l’hypersurveillance. »

Au sein de l’Empire du Milieu, l’application de communication WeChat est très majoritairement utilisée par la population. Pourtant, 75 % des sondé·es par l’ACCC pensent que leurs messages échangés sur WeChat sont compromis. « WeChat demeure une source particulière d’inquiétude. En tant que principale plateforme de messagerie en Chine, WeChat est souvent le seul moyen de communiquer avec des sources chinoises », écrit le club en 2024. Alors, sur le terrain, beaucoup de professionnel·les privilégient les messageries chiffrées et privées comme ProtonMail, Signal ou Telegram. Le FCCC met en lumière la difficulté de communiquer avec ses sources, à travers le témoignage d’un journaliste européen en Chine : « J’ai récemment parlé à quelques étudiants et nous avons échangé nos contacts WeChat. Quelques jours plus tard, ils m’avaient bloqué. » Le journaliste explique que l’étudiant soupçonnait d’une part que son application était surveillée et d’autre part que son école leur avait appris à ne pas parler avec des journalistes étranger·es.

« Lorsqu’on va voir nos sources, on n’emporte pas son téléphone avec soi »

Florence de Changy a mis en place plusieurs habitudes pour faire face à la surveillance comme bloquer systématiquement les caméras de son téléphone et de son ordinateur. En plus de se mettre elle-même en sécurité, la journaliste sait qu’elle doit aussi faire attention à ses interlocuteur·ices. « Pour se protéger lorsqu’on va voir nos sources, on n’emporte pas son téléphone avec soi. » Pour transmettre et recevoir des documents, la plateforme Secure Drop est largement plébiscitée. Elle offre la possibilité d’effacer les métadonnées et de ne pas enregistrer les adresses IP et les informations qui y transitent. Les connexions se font via TOR, un navigateur qui fonctionne grâce à un réseau mondial de relais gérés par des volontaires, et qui empêche les autorités d’avoir accès aux adresses IP des utilisateur·ices. Cependant, ces moyens de transmissions n’éliminent pas entièrement le risque d’être surveillé·e. Pour éviter qu’ils soient interceptés par les autorités, les journalistes doivent revenir aux anciennes méthodes. « Dans certains cas, il vaut mieux voir la personne et lui remettre une clé USB ou des documents en papier », admet Florence de Changy.

Les journalistes peuvent aussi accéder aux informations qui leur sont bloquées grâce à des sites miroirs, qui copient ceux déjà existants, mais avec une adresse web légèrement différente. RSF en a justement créé un dans le cadre de son opération Collateral Freedom via des serveurs hébergés à l’étranger. Cependant, le gouvernement chinois ne reste pas inactif. Les autorités ont par exemple développé des systèmes sophistiqués pour détecter et bloquer les connexions VPN qui permettent aux journalistes d’être anonymes en ligne. Ils et elles doivent alors constamment adapter leurs stratégies, pour continuer à exercer leur métier.

Thomas Vaillot, Edgar Causse.