DOSSIER. Guerre et info : la bande de Gaza entre deux feux

Empêché·es depuis un an d’entrer dans l’enclave palestinienne par l’État d’Israël, les journalistes et reporters de guerre étranger·es sont entravé·es dans l’exercice de leur profession : informer. Face à la propagande et la désinformation, contre l’oubli et la cécité, ils et elles se sont résolu·es à couvrir le conflit à distance et à adapter la pratique de leur métier.

Résumé du conflit. Le 7 octobre 2023, l’opération « Déluge d’Al-Aqsa » du Hamas dans les kibboutz israéliens fait 1 200 mort·es et 251 otages. Dès le lendemain matin, l’État hébreu répond par une série de frappes aériennes et annonce un siège complet de la bande de Gaza. « Nous ne nous attendions pas à une guerre d’une telle intensité, d’une telle férocité et d’une telle durée », relate Ola Al Zaanoun, correspondante de Reporter sans frontières (RSF) à Gaza. Un an plus tard, le ministère de la Santé palestinien estime que plus de 42 000 personnes ont été tuées dans l’enclave, dont 130 journalistes, et 90% des Gazaoui·es sont des déplacé·es internes selon l’ONU.

« Ça me rend dingue de voir aujourd’hui qu’il y a de moins en moins de journalistes à Gaza. On devient aveugles, alors que moi je ne suis qu’à une centaine de kilomètres. » Depuis les attaques du 7 octobre 2023 et la riposte israélienne dans la bande de Gaza, un sentiment d’impuissance ne cesse de grandir chez Nicolas Rouger. Installé depuis 2018 en Israël, le pigiste et correspondant français pour Libération et Ouest-France n’a encore jamais pu poser un pied dans l’enclave palestinienne. Tour à tour bloqué par Israël et le Hamas, il était en attente d’un visa pour pouvoir entrer dans l’enclave. Mais le 7 octobre et la fermeture hermétique des frontières ont eu l’effet d’une douche froide. Le journaliste ronge son frein : « Je vis très mal, en tant que journaliste, le fait de ne pas pouvoir du tout y aller. C’est professionnellement très frustrant car c’est la plus grosse actualité du secteur et je ne peux pas y toucher. »

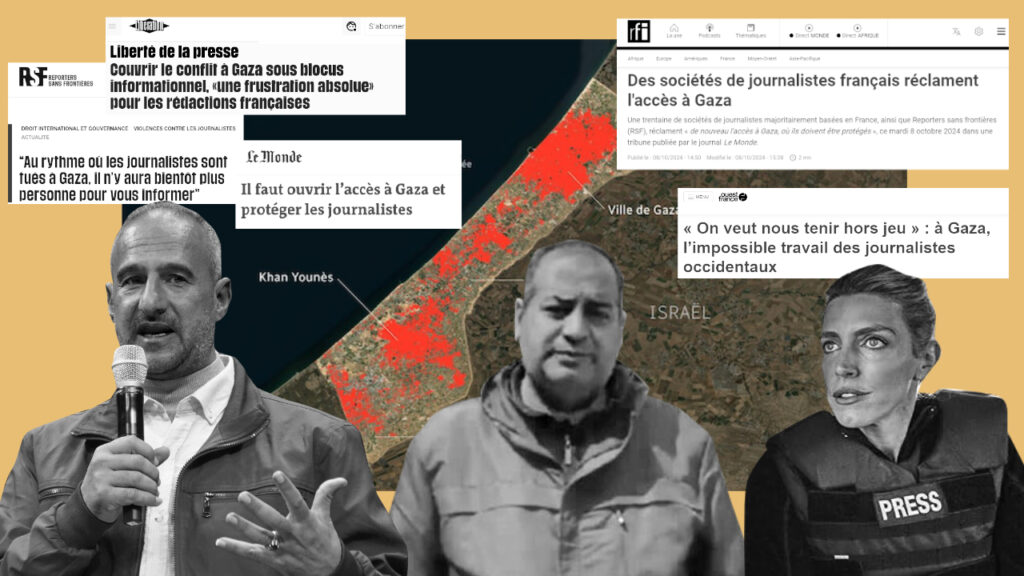

Une frustration, une impuissance, une indignation aussi, face à la mainmise de l’État hébreu sur le territoire gazaoui et le contrôle des frontières. Nicolas Rouger n’est pas le seul : de nombreux·ses reporters de guerre de toutes nationalités trépignent depuis un an aux portes de Gaza, puisque aucun·e journaliste n’est autorisé·e à entrer dans l’enclave. Les médias français et étrangers pressent le gouvernement de Netanyahou pour obtenir un accès à la bande de Gaza et pouvoir y travailler en sécurité. Le 8 octobre 2024, la Société des rédacteurs du Monde, ainsi que de nombreuses sociétés de journalistes et rédactions, ont demandé aux instances internationales et aux dirigeant·es de tous les pays d’appeler à l’ouverture du territoire pour la presse.

Une seule journaliste étrangère a pu entrer dans l’enclave palestinienne depuis le 7 octobre sans être encadrée par l’armée israélienne : Clarissa Ward, reporter de guerre pour la chaîne de télévision américaine CNN et présidente de l’édition 2024 du Prix Bayeux. Un reportage clandestin express, qui n’aura duré que trois heures.

« Aller au plus près de ce qu’il se passe »

En attendant, les journalistes étranger·es ont dû s’adapter à un traitement du conflit à distance. Nicolas Rouger a vu son travail de bureau être renforcé depuis le 7 octobre. Le correspondant traite majoritairement de sujets concernant Israël, tout en informant sur Gaza avec ses moyens. « Tout ce que j’ai fait jusque-là sur Gaza, je l’ai fait pour moi-même, pour m’informer et ajouter du contraste dans mes papiers, car je trouvais gênant de traiter de l’actualité d’Israël sans parler de Gaza. »

Comme beaucoup de ses collègues à l’international, Nicolas Rouger s’appuie sur ses contacts établis précédemment dans Gaza : des journalistes gazaoui·es et des fixeur·ses, ou encore des économistes, agronomes ou humanitaires. Grande reporter à BFMTV, Fanny Morel travaille avec les journalistes palestinien·nes que la chaîne de télévision connaissait avant le 7 octobre et avec lesquel·les elle avait déjà travaillé.

Raconter les faits, ne pas juger et ne pas tomber non plus dans l’éditorial : telle est la déontologie journalistique, sur laquelle Libération prend soin d’insister pour traiter médiatiquement le conflit. « On essaye d’aller au plus près de ce qu’il se passe, sans être dans le jugement de valeur du « qu’est-ce qui est le plus horrible » », explique Sonia Delesalle-Stolper, cheffe du service international du journal. Libération va chercher à multiplier les témoignages, pour « humaniser » les événements, en donnant la plume à des personnes n’ayant aucune formation journalistique de base, tel·les qu’un médecin devenu lanceur d’alerte et une psychologue.

Contrairement à d’autres conflits, comme au Soudan, les images de la guerre, prises par les smartphones, ne manquent pas. Elles constituent un fonds précieux d’informations pour les journalistes étranger·es, à condition qu’elles passent par tous les filtres de vérification. Les journalistes sont prudent·es et fact-checkent à plusieurs reprises les informations qu’ils et elles reçoivent pour éviter de relayer propagande et désinformation.

Démêler le vrai du faux

Couvrir le conflit depuis l’extérieur, et de manière indépendante, c’est aussi déjouer les stratégies d’influence, de censure et de manipulation d’Israël et du Hamas. Les deux adversaires utilisent leurs propres organes de presse pour véhiculer leurs messages. Mais dans cette guerre informative, le pouvoir narratif des deux camps est disproportionné. Israël veut imposer sa version de l’histoire. Et la Palestine et la bande de Gaza tentent de ne pas tomber dans l’oubli.

Dès lors, choisir ses correspondant·es gazaoui·es exige une vigilance accrue des rédactions, notamment pour vérifier leur indépendance face au groupe terroriste.

Bien que le Hamas ait pu entraver le travail des journalistes palestinien·nes indépendant·es par le passé, Rami Abou Jamous affirme que ce n’est plus le cas depuis le 7 octobre : « Avant, j’ai eu des problèmes avec eux. Mais pendant la guerre, il n’y a pas de censure du Hamas. Qu’est-ce qu’il y aurait à censurer ? On ne fait que couvrir ce qu’il se passe. »

Pourtant, cette méfiance est poussée à son paroxysme : nombreux sont les médias qui soupçonnent à tort les journalistes gazaoui·es d’être affilié·es aux Hamas. Ce raccourci entrave et illégitime leur travail. D’autant plus que l’armée israélienne se sert de ce prétexte pour cibler directement les journalistes et les tuer.

« Il y a une immense méfiance envers les journalistes palestiniens, leur parole compte moins ou est doublement fact-checkée, explique Célia Chirol, doctorante et chercheuse en anthropologie des médias. Cela s’explique par le fait que ce sont des journalistes étrangers, arabes et que les médias français ne croient que ce qu’ils voient. Si c’est pas un reporter de la maison, ils se méfient. » Un constat qu’elle qualifie de bien plus cruel pour les journalistes des réseaux sociaux, qui travaillent seul·es. « On en demande beaucoup plus aux Gazaouis qu’on en demande aux Israéliens, pointe Nicolas Rouger. On ne leur demandera jamais s’ils font partie de tel ou tel parti politique. » La réception et le jugement du contenu informationnel traité par les médias étrangers semblent changer en fonction de la « nationalité » de la source.

« Il y a une immense méfiance envers les journalistes palestiniens, leur parole compte moins ou est doublement fact-checkée. »

Célia Chirol, doctorante et chercheuse en anthropologie des médias

À l’opposé, Nicolas Rouger affirme sans hésiter que la désinformation est évidente du côté hébreu. « L’armée israélienne ment, comme le font toutes les armées durant les conflits. Ils ont évidemment quelque chose à cacher. Ils mentent régulièrement sur ce qu’il se passe en Cisjordanie ou remettent en cause tout ce qu’il se passe à Gaza et tout ce qui est relatif aux Palestiniens. » Selon le correspondant de Libération, le vrai problème pour les médias français est la place laissée aux discours des autorités israéliennes. Nicolas fait référence à l’interview de Netanyahou sur LCI fin mai 2024. « On les écoute parce qu’ils passent à la télé. Dans les informations qu’ils [les représentant·es] donnent, ils aiment bien garder le flou. Quand ils sont mal à l’aise au sujet d’un événement, ils disent qu’il va y avoir une enquête, sans la réaliser. Semer la confusion fait partie des techniques de communication de Tsahal. »

Face à cette désinformation de la part d’Israël, Nicolas Rouger a trouvé une parade : « une utilisation bien salée du conditionnel ». Il pointe qu’il est néanmoins impossible pour les journalistes de presse écrite de rattraper « la machine médiatique ». Sur les plateaux, « la désinformation va être utilisée par des informateurs, des analystes, des commentateurs. Rien n’est vérifié à l’instant “T” et on se fait doubler : le public s’est déjà fait sa propre opinion », ajoute Nicolas Rouger.

« Notre parole est contre la leur, et la leur est toujours gagnante. C’est comme si on était en train d’affronter un lion, en tant qu’arsenal et en tant que média, se désespère Rami Abou Jamous, alors je ne lâche ni ma plume, ni mon téléphone. Je continuerai cette bataille médiatique jusqu’au bout. »

Loéva Claverie, Noa Darcel, Louise Gerbaud