Les faits divers occupent une place croissante dans les médias. Mais les journalistes, à force de relayer ces récits de crimes, nourrissent une peur collective qui alimente la demande d’autorité et, de plus en plus, celle de surveillance.

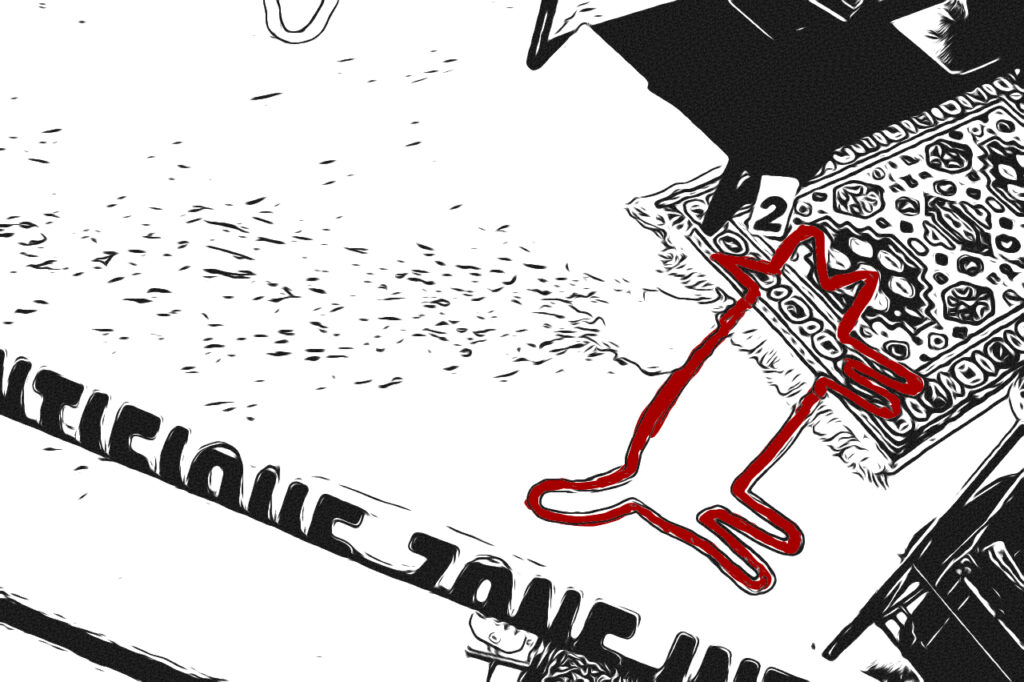

Le 18 novembre 2023, à Crépol (Drôme), Thomas, 16 ans, est assassiné à la sortie d’un bal. En quelques heures, le drame local devient une affaire nationale. Les chaînes d’information s’en emparent ; les mots dépassent les faits. Très vite, pour certain·es, Crépol devient le symbole d’un prétendu « ensauvagement » de la société.

« Au début, on a été très prudents, raconte Gilles van Kote, directeur délégué aux relations avec les lecteurs au Monde. Il manquait des éléments factuels. On a préféré attendre, enquêter, vérifier. Et on s’est fait accuser de cacher la vérité. »

Pour le quotidien national, cette affaire illustre la tension permanente entre rigueur et emballement médiatique : « Le drame de Crépol a été immédiatement instrumentalisé par certains mouvements politiques. Nous, on a choisi d’en parler une fois les faits établis, mais sans céder à la pression. »

Au Monde, les faits divers ne sont pas centraux. « Dans nos productions, c’est très marginal, souligne Gilles van Kote. C’est propre à notre culture : le fait divers n’a jamais été au cœur du traitement de l’actualité. »

Le crime, un moteur d’audience

Tous les médias ne font pas ce choix. « Les faits divers, c’est ce qui marche le mieux, reconnaît Thomas Rannou, journaliste à France Info. On s’identifie aux victimes, avec le fameux “ça aurait pu être moi”. À chaque notification push, c’est ce qui fait le plus de clics. »

Mais cette logique a un coût : « L’insécurité existe, mais elle n’a pas explosé. Pourtant, on a l’impression que c’est dix fois pire qu’il y a vingt ans. Ce sentiment n’a pas forcément de raison d’être. Les médias y participent, c’est évident », poursuit Thomas Rannou.

Les faits divers, c’est ce qui marche le mieux. À chaque notification push, c’est ce qui fait le plus de clics. »

Thomas Rannou

Même constat du côté d’Étienne Czernecka, journaliste à Sud Ouest : « Les faits divers, c’est ce qui marche le plus, ce sont les articles les plus lus. On a sorti une enquête sur l’usage des drones par la préfecture pour surveiller les manifestations : presque personne ne l’a lue. C’est dur de résister à la tentation du titre choc. On est des commerçants : on vend de l’info. »

L’extraordinaire érigé en ordinaire

Et puisque le crime fait audience, la part des faits divers a mécaniquement augmenté. Selon l’Institut national de l’audiovisuel (INA), elle a progressé de 73 % entre 2003 et 2013 dans les journaux télévisés. Une hausse spectaculaire, sans lien avec la criminalité réelle, souligne le socio-historien Gérard Noiriel : « Contrairement à ce que laissent penser les médias, la criminalité n’a cessé de diminuer depuis le XIXe siècle. »

Si les Françaises et Français ont pourtant le sentiment de vivre dans une époque plus violente, c’est parce que « le public retient le plus souvent des exemples et non des statistiques, explique le socio-historien. Il surestime la probabilité des événements dont il entend le plus souvent parler. »

La perception de la violence a aussi évolué : « La définition des violences n’a cessé de s’élargir au fil du temps. Aux homicides et coups et blessures se sont ajoutées les violences sexuelles, les vols, les menaces, etc. Dans le même temps, la police et la justice enregistrent davantage ces délits », poursuit-il.

Contrairement à ce que laissent penser les médias, la criminalité n’a cessé de diminuer depuis le XIXe siècle »

Gérard Noiriel

Mais à force d’exposer quotidiennement l’extraordinaire, les médias rendent le spectaculaire ordinaire ; et le crime omniprésent. Comme le notait Pierre Bourdieu dès 1996, « les quotidiens doivent offrir quotidiennement de l’extra-quotidien ». Résultat : « l’illusion que le crime et la violence ne cessent de croître » s’installe, nourrissant « les anxiétés et les phobies de la vision sécuritaire ».

Pour la journaliste fait-diversière au journal Sud-Ouest, Élisa Artigue-Cazcarra, les faits divers sont un essentiel de l’actualité et propre à l’humain lui-même. « Les faits divers font partie de la vie en société. Les drames et les crimes existent depuis la naissance de l’homme ». Selon elle, le but des faits divers n’est pas de nourrir les peurs mais de simplement « rendre compte de ce qu’il se passe ».

« Le fait divers peut faire réfléchir », assure la journaliste. Elle prend l’exemple des faits divers qui deviennent des « faits de société », à l’image de l’affaire Romain Dupuy. En 2004, l’homme diagnostiqué schizophréne a commis un double meurtre à l’hôpital psychiatrique de Pau, alors qu’il était en rupture de soin. Ce meurtre très médiatisé a révélé les failles dans la prise en charge des troubles psychiatriques graves et l’accompagnement des familles, suscitant un débat sociétal sur la gestion des maladies mentales et la responsabilité pénale. Pour Élisa Artigue-Cazcarra, ces événements peuvent devenir le « déclencheur d’une prise de conscience ».

Quand la peur devient politique

Si les Françaises et Français ont le sentiment de vivre dans une société plus violente, c’est donc — au moins en partie — à cause du traitement médiatique disproportionné des faits divers, mais aussi de leur instrumentalisation par certains médias.

Au Journal du Dimanche, la ligne est assumée. « Nous mettons davantage en avant les crimes commis par des personnes liées à l’immigration ou sous OQTF (obligation de quitter le territoire français, NDLR), explique Quentin Gérard, journaliste politique. On considère que ces histoires sont trop peu traitées ailleurs. Ce sont des faits de société, il faut les politiser. »

Mais cette politisation sélective alimente un récit plus large où insécurité et immigration se confondent. Pour Gérard Noiriel, « les discours xénophobes exploitent toujours les crimes commis par une infime minorité pour s’en prendre à toute une communauté ». Ce biais installe un imaginaire collectif : celui d’une France assiégée, menacée de s’effondrer.

Pour Élisa Artigue-Cazcarra, il est nécessaire de respecter les fondamentaux du journalisme pour traiter au mieux le fait divers en évitant les stéréotypes et la stigmatisation : « Il faut respecter la présomption d’innocence, la confrontation des sources, la prudence et la rigueur ». Elle pointe du doigt des dérives sur les réseaux sociaux, avec la création de comptes d’actualité qui ne relatent que les faits divers et ne sont pas des entreprises de presse professionnelle. Elle prend l’exemple du compte Actu17. « Ce n’est pas du tout un traitement journalistique du fait divers », déplore la journaliste. Selon elle, ces comptes peuvent présenter les choses d’une manière stéréotypée ou stigmatisante et influencer les internautes.

De la peur à la demande de contrôle

Ce climat anxiogène a des effets politiques tangibles. Selon une note de la Fondation Jean-Jaurès (mars 2023), 39 % des Français·es se disent favorables à « une personne forte qui n’aurait pas à se préoccuper du Parlement ni des élections », et 32 % jugent que « d’autres systèmes politiques peuvent être aussi bons que la démocratie ».

Pour Simon Guillouet, auteur de l’étude, cette attente « s’enracine dans le sentiment que les institutions ne protègent plus ». Quand les médias dépeignent un pays au bord du chaos, la fermeté devient une promesse rassurante — et la surveillance, une solution évidente.

Ainsi, selon le baromètre Odoxa–Groupe Goron–Le Figaro (juin 2025), 63 % des Français·es se protègent désormais activement : alarmes, digicodes, caméras. En cinq ans, l’usage des systèmes de vidéosurveillance a bondi de 6 points, et 27 % des personnes disposent d’un moyen de défense personnel.

La boucle est bouclée : la peur nourrit la demande d’autorité ; l’autorité justifie la surveillance ; et la surveillance, à son tour, entretient la peur.

LE FAIT DIVERS, ENTRE INFORMATION, DIVERTISSEMENT ET INSTRUMENT POLITIQUE

Né au XIXème siècle avec la presse de masse, le fait divers s’est d’abord imposé pour attirer un lectorat populaire nouvellement alphabétisé. Crimes, drames, disparitions : ces récits de l’exceptionnel offraient une porte d’entrée dans la lecture quotidienne, tout en répondant à la logique marchande d’une presse soucieuse d’élargir son public.

Pour Pierre Bourdieu, le fait divers est une « denrée élémentaire » de l’information moderne : une forme qui retient l’attention sans instruire, qui émeut sans expliquer. En privilégiant le spectaculaire sur le social, il détourne le regard des causes collectives : une véritable « fait diversion ».

Mais Gérard Noiriel nuance ce constat : pour le socio-historien, cette neutralité apparente n’est qu’un leurre. En sélectionnant certains drames plutôt que d’autres, la presse contribue à façonner un imaginaire politique ; celui de la peur, de l’insécurité ou du danger étranger. Ce qui devait distraire peut aussi orienter les émotions, et donc les opinions.

Le fait divers dépolitise par sa forme, mais politise par son usage. Derrière le récit d’un drame individuel, c’est souvent une vision du monde qui s’impose

Pierre Cazemajor et Sofia Goudjil