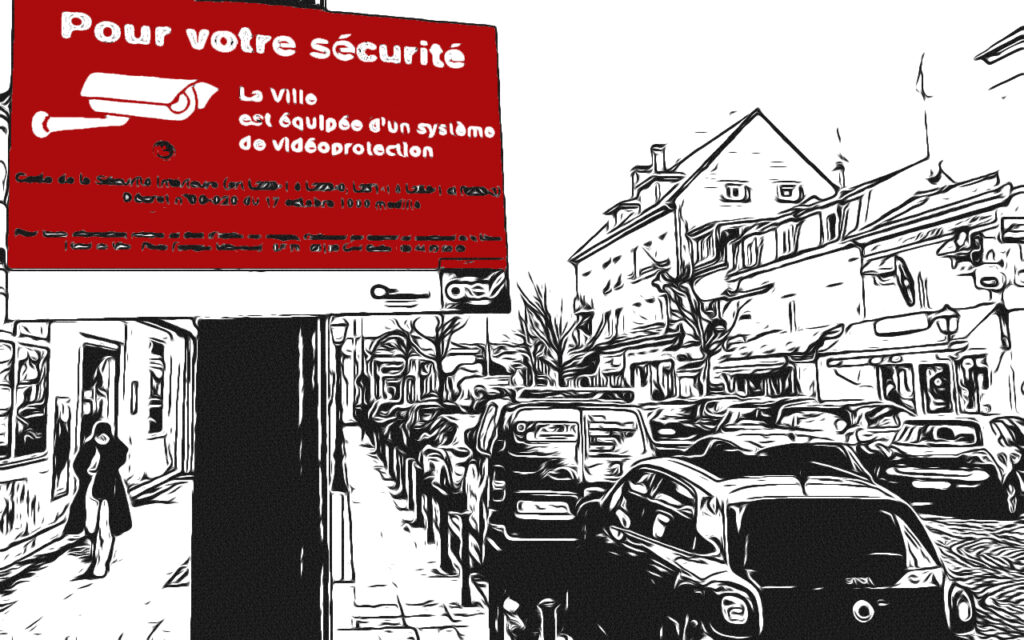

Pour faire accepter la généralisation des caméras de surveillance, les autorités françaises privilégient la « vidéoprotection » à la « vidéosurveillance » depuis 2011. Un terme plus rassurant, pour faire oublier les craintes liées à la surveillance de l’espace public, et repris par une partie des médias français.

Les caméras ne surveillent plus, elles protègent. C’est ce qu’affirment les pouvoirs publics depuis 2007. Né dans le discours sécuritaire de Nicolas Sarkozy, ce glissement s’est diffusé dans les textes officiels, puis dans une partie des médias. L’envahissante « vidéosurveillance » est alors remplacée par la rassurante « vidéoprotection ». Jusque là, la première faisait consensus dans le débat public, mais pour les parlementaires de droite, il fallait tout de même faire disparaître la notion de « flicage ». Dès 2010, Arrêt sur Images et Le Monde revenaient sur « ce glissement sémantique » et s’apercevaient que « même l’Élysée hésite sur le terme à employer ».

En 2011, sous l’impulsion de Michèle Alliot-Marie, alors successivement ministre de l’Intérieur et ministre des Affaires étrangères, la deuxième loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (Loppsi-II) est adoptée. Son article 17 impose l’usage du terme « vidéoprotection » dans les textes officiels. Selon le sociologue Eric Heilmann, cette décision relevait d’une « forme d’arrogance du gouvernement. L’idée était de prouver aux citoyens qu’ils pensaient à tort. Comme si changer les mots permettait de changer leur perception. » Objectif : faire accepter le système sans le rendre plus respectueux des libertés publiques.

Une prise de pouvoir par le langage

Cette sémantique n’a pas envahi tout le champ médiatique de la même manière. À l’instar du Figaro, les médias alignés à droite s’en emparent dès les premières mentions par Michèle Alliot-Marie. La presse quotidienne régionale a également adopté ce terme, tout comme les chaînes et sites d’informations locales. Selon Eric Heilmann, « cela relève plus d’une reprise de la terminologie de l’exécutif local que d’une volonté politique. »

« L’idée était de prouver aux citoyens qu’ils pensaient à tort. Comme si changer les mots permettait de changer leur perception. »

Les médias nationaux orientés à gauche comme Libération ou L’Humanité, utilisent très rarement ce néologisme à leur propre compte. Dans les colonnes du Monde, il apparaît toujours exclusivement entre guillemets. Pour Gilles van Kote, directeur délégué du journal, il ne s’agit pas d’un choix conscient. « On ne s’est pas collectivement réunis pour se poser la question, explique-t-il. Le mot n’est pas interdit. »

Des médias attachés aux libertés publiques

Selon le directeur délégué, l’usage de « vidéosurveillance » prime surtout car c’est un mot auquel « nous sommes plus habitués ». Il l’associe cependant à une « forte sensibilité par rapport aux libertés publiques » de la part d’un journal qui « a une sorte de méfiance vis à vis de tout ce qui relève des données vidéos. Quand il y a des caméras, certes elles protègent le citoyen honnête, mais elles sont quand même là pour surveiller la rue, pas pour la protéger. »

Mais pour la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), la différence est nette. L’autorité entérine cette distinction en donnant une définition comparative des deux notions. Sur son site, la CNIL rapporte que « les dispositifs de vidéosurveillance concernent des lieux non ouverts au public, comme les bureaux ou les réserves des magasins ». À l’inverse, les dispositifs de vidéoprotection sont définis comme « des caméras qui filment la voie publique ou les lieux ouverts au public ». La catégorisation peut sembler artificielle, mais elle est justifiée par la différence de régime juridique entre les deux types de dispositifs. La vidéoprotection est encadrée par des lois spécifiques et seules les autorités publiques – comme les mairies – peuvent filmer la voie publique.

En adoptant ce terme de vidéoprotection, les médias ont-ils aidé à son acceptation ? Pour Eric Heilmann, c’est non. Les médias n’ont pas eu d’impact majeur dans cette stratégie de « normalisation » sur la perception du public. Il rappelle que, dès la propagation des caméras, à la fin des années 2000, les sondages montraient que 60 à 80% des Français⸱es adhéraient à ces dispositifs. Dans un sondage Elabe de juillet 2025, 71% des Français⸱es se disent favorables à la vidéoprotection dans l’espace public, cette opinion étant majoritaire dans tous les électorats.

Yohan Dos santos Fernandes et Clément Haritzhandiet