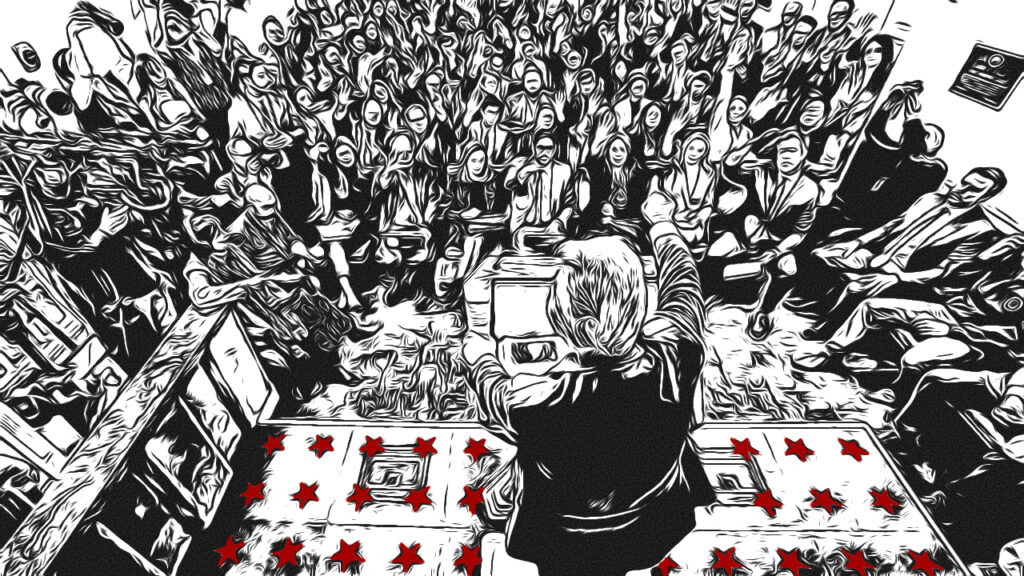

Depuis sa seconde prise de fonction le 20 janvier 2025, le président américain cherche à restreindre toujours plus la liberté de la presse. Poursuites en justice, intimidations, coupes budgétaires… le milliardaire fait pression.

C’est une institution prestigieuse, à moins de dix minutes de la Maison-Blanche. Fondé en 1908, le National Press Club est l’une des organisations professionnelles les plus importantes du monde des médias. Depuis janvier 2025 et le retour au pouvoir de Donald Trump, ses communiqués dénonçant les atteintes à la liberté de la presse s’enchaînent et se ressemblent. Il faut dire que les exemples ne manquent pas. À l’image d’un journaliste d’Associated Press, dont l’accréditation a été refusée par la Maison-Blanche pour avoir parlé du « Golfe du Mexique » et non du « Golfe d’Amérique », comme le souhaitait le président. Ou encore du ciblage de journalistes par la police de Los Angeles, lors des manifestations de juin.

Une série d’attaques contre la presse qui témoigne de l’atmosphère suffocante qui entoure le travail des journalistes aux États-Unis. « Lors du premier mandat Trump, on assistait à une décrédibilisation des médias de centre-gauche comme le New York Times, le Washington Post ou le LA Times. Cette fois, c’est encore plus agressif », insiste Jeffrey Swartwood, maître de conférences en civilisation américaine à l’Université Bordeaux Montaigne.

Une ambiance pesante

Sarah Laurent est journaliste indépendante à New York. Depuis 2023, elle collabore avec des médias comme Libération, Society et L’Humanité. Sur place, la Française témoigne d’une ambiance pesante, depuis la réélection de Trump. Entre la brutalité des agent·es de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE), le service de l’immigration et des douanes des États-Unis, et les atteintes à la liberté de la presse par la Maison-Blanche, elle reste sur ses gardes. Lors de la mort de Charlie Kirk, le 10 septembre, plusieurs ami·es lui ont envoyé des messages pour savoir si elle était au courant. Elle explique : « Mon premier truc, ça a été de leur répondre “Oui, j’ai vu, ne m’envoie pas de blague, ne partage rien”, parce que je savais que nos réactions allaient être traquées sur les réseaux sociaux. Peut-être pas par l’administration Trump mais au moins par ses partisans, et c’est ce qui s’est passé avec d’autres. »

En effet, plusieurs internautes ayant écrit ou plaisanté de la mort de Charlie Kirk ont été retrouvé·es et parfois licencié·es. C’est le cas de l’ex-journaliste du Washington Post Karen Attiah, qui attribue son limogeage à plusieurs écrits où elle dénonçait « la violence politique, les doubles standards raciaux et l’apathie des États-Unis envers les armes à feu ».

« Ils ressemblent à un gang, sont masqués et très intimidants »

Ces derniers mois, Sarah Laurent a aussi constaté l’omniprésence, dans l’espace public et donc sur le terrain des journalistes, des agent·es de l’ICE, le service de l’immigration. « Ils ressemblent à un gang, sont masqués et très intimidants. On sait aussi qu’ils ont accès à des technologies de traçage et de surveillance très pointues », déroule-t-elle. En témoigne un article du média indépendant 404, qui révélait, par exemple, l’achat, par l’ICE, d’outils informatiques permettant la localisation de plusieurs milliers de téléphones. Un autre article de 404, s’intéressait quant à lui, à un agent des Customs and Border Protection (CBP, les services de douane américains), équipé des lunettes de soleil créées par le groupe Meta et dopées à l’intelligence artificielle (IA). Des lunettes qui permettent notamment de prendre en photo ou en vidéo à chaque instant. Ce qui irait, d’après le média Biometric Update, à l’encontre des règles des CBP, qui interdisent l’utilisation d’appareils dans l’objectif « d’enregistrer des individus engagés dans des activités protégées par le premier amendement » de la Constitution.

La correspondante française raconte également un autre épisode, qui renforce l’idée de surveillance des journalistes par l’ICE. « Une fois, au tribunal, quatre journalistes et moi étions encerclés par une quinzaine d’agents, pendant qu’on attendait un verdict. Je parle avec une collègue à qui je donne mon Instagram. Et quelques minutes plus tard, un autre journaliste est arrivé pour nous prévenir qu’un agent de l’ICE était en train de regarder nos comptes Instagram. »

Pour se prémunir de cette surveillance généralisée, les journalistes prennent certaines mesures décisives. « Parmi tous ceux qui couvrent l’actualité politique, tu n’en trouveras pas un qui n’a pas Proton et Signal », donne-t-elle en exemple. Pour autant, Sarah Laurent apparaît dubitative : « Je ne sais même pas si cela fonctionne vraiment, le technofascisme fait qu’on ne sait même pas comment se protéger, parce que les entreprises de la tech sont toutes dans la poche de Trump. »

Sur ce point, le chercheur en journalisme numérique Carl-Gustav Linden met en avant le rôle d’entreprise comme Palantir, présidée par Peter Thiel. « Cette société veut collecter les données de tous les Américains qui sont contre Donald Trump, et pas seulement des journalistes. Pourquoi ? On ne sait pas forcément, mais cela pourrait être utilisé pour les intérêts du président comme pour la surveillance de tous les citoyens américains », expose-t-il.

Les journalistes étrangers menacé·es

Ces derniers mois, la surveillance de la Maison-Blanche sur les journalistes s’est aussi renforcée vis-à-vis des confrères et consœurs étranger·ères. Fin août, le département de la Sécurité intérieure proposait la restriction des visas accordés aux reporters étranger·ères pour travailler et habiter aux États-Unis. Concrètement, ils et elles ne seraient autorisé·es à exercer sur le territoire que pour une durée de 240 jours, contre cinq ans auparavant. Les visas des journalistes chinois·es, quant à eux, ne seraient acceptés que pour 90 jours.

Le 11 septembre 2025, plus de cent organes de presse demandaient, dans une lettre ouverte à l’administration Trump, de revenir sur cette décision qui « amoindrirait la quantité et la qualité de la couverture médiatique » de l’actualité américaine. Jeffrey Swartwood rappelle que depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, « les demandes de visa sont devenues beaucoup plus compliquées, longues et invasives ». Des difficultés auxquelles les journalistes ne sont pas les seul·es à être confronté·es puisqu’elles concernent également les étudiant·es, les chercheur·euses et des travailleur·euses. « Mais dans le cas des médias, cela pose évidemment des questions réelles quant au stockage et à l’utilisation qui peuvent être faits de ces données », précise-t-il.

Est-ce à dire qu’une production journalistique qui déplairait au gouvernement pourrait signer le renvoi forcé de son·sa auteur·ice étranger·ère ? C’est en tout cas ce que défend l’ancien ambassadeur des États-Unis en Allemagne, Richard Grenell, proche du président américain, à propos d’Elmar Thevessen, correspondant allemand aux États-Unis. Dans son podcast « Der Trump-Effekt », le journaliste de la chaîne télévisée Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) avait déclaré à propos de Stéphen Miller, chef adjoint du cabinet de Donald Trump, que ses convictions « rappellent l’idéologie du troisième Reich ». De quoi provoquer l’ire de Richard Grenell, qui a demandé la révocation du visa du correspondant.

« Ennemi du peuple »

Aux États-Unis, la surveillance des journalistes est surtout implicite. Elle se manifeste par une restriction des libertés ou une entrave au travail, plus que par une véritable traçabilité. Donald Trump entend bien faire la guerre à toutes celles et ceux qui ne relaient pas le discours de son administration, et la renommée du média ne le freinera pas. Dès son premier mandat, il s’en était pris au monument qu’est le New York Times (NYT). Depuis sa réélection, les attaques s’intensifient, dans ces interventions publiques ou sur son réseau Truth Social.

Il s’appuie sur une stratégie de décrédibilisation en parlant du journal comme d’un « ennemi du peuple » qui publie des « fake news ». Il va même jusqu’à qualifier leur travail d’« illégal ». Le 16 septembre dernier, Trump a d’ailleurs déposé une nouvelle plainte en diffamation contre le New York Times, quatre de ses journalistes et Penguin Random House, la maison d’édition du livre critique Lucky Loser, écrit par deux journalistes du Times. Il allègue que le NYT, via ce livre et ses articles, diffuse des contenus « faux, malveillants, diffamatoires », et qu’il subit un préjudice réputationnel significatif. Pour rester dans l’irrationnel, il réclame pas moins de 15 milliards de dollars comme dommages.

Si cette plainte a déjà essuyé un revers de la part d’un juge fédéral pour « contenu inapproprié », il n’est pas exclu que son administration renvoie une version amendée. Pour Sarah Laurent, le cas du NYT en dit long sur les intentions du président : « Contrairement à ce que Trump peut penser, les journalistes du NYT ne sont pas les plus progressistes. Pourtant, ils sont traités d’ennemis publics, et qualifiés de ramassis de fake news. Il n’y a pas de demi-mesure. Tout ce qui ne va pas dans son sens, il le considère à 100% contre lui. »

Batailles judiciaires, coupes budgétaires et expulsion de journaliste

Lorsqu’il peut agir sans mener d’actions en justice, Donald Trump ne s’en prive pas et agit sur plusieurs volets. Le 14 mars 2025, il signait un décret pour « réduire au maximum » l’Agence américaine pour les médias globaux (USAGM), l’entité qui supervise notamment des médias publics comme la radio Voice of America (VOA). Le locataire de la Maison-Blanche n’a pas digéré le traitement des politiques migratoires début 2025 et de la gestion de la pandémie Covid-19. Dès le lendemain, plus de 1 300 employé·es (journalistes, producteur·ices, équipes techniques) sont placé·es en congé administratif. Les programmes d’information en langues étrangères sont interrompus dans de nombreux cas, remplacés par de la musique ou des automations, et le site web de la VOA cesse d’être mis à jour dans certains services.

Au mois de juin 2025, 1 239 postes sont concernés par un licenciement. La procédure juridique est toujours en cours, mais la dernière décision de justice penche en faveur du média. Un juge fédéral a annoncé la suspension temporaire des licenciements pour 532 employé·es de VOA, le temps d’examiner la légalité de la procédure. Les 700 autres postes ciblés ont déjà été supprimés. Voice of America navigue aujourd’hui à vue, comme l’expliquait à France Culture la rédactrice en chef, Jessica Jerreat, en juillet : « Une minute nous étions à l’antenne, et la minute d’après, plus rien ! Voice of America diffusait alors en 49 langues, pour une audience hebdomadaire de 360 millions de personnes. » L’équipe est désormais réduite à moins de 20 % de ses effectifs initiaux et diffuse dans seulement quatre langues. En d’autres termes, comment enterrer un média historique en à peine trois mois.

Le milliardaire républicain n’hésite pas non plus à s’attaquer au portefeuille des médias qui lui déplaisent. Et notamment des médias publics. Le 1er mai 2025, Donald Trump signait un décret intitulé « Ending Taxpayer Subsidization of Biased Media » (mettre fin au financement public des médias partiaux, en français). Il y ordonne que le Corporation for Public Broadcasting (CPB), qui redistribue des fonds publics, cesse tout financement direct ou indirect à la National Public Radio (NPR). La radio publique engage alors, elle aussi, une bataille judiciaire en raison d’une discrimination de point de vue et d’une atteinte à la liberté d’expression. Dans sa plainte déposée devant un juge fédéral, NPR dénonce la « claire violation de la liberté d’expression, d’association et de presse prévue au premier amendement de la constitution ».

Pour l’heure, les stations vivent toujours sous le coup de ces coupes budgétaires drastiques. Elles menacent non seulement la production de programmes, mais aussi des services essentiels comme les alertes d’urgence dans les zones moins peuplées. L’Amérique rurale en sort plus fragilisée que les grandes villes. Le risque, c’est qu’en l’absence de radios publiques locales dans ces zones comme ailleurs, les seules radios qui restent ne soient des radios conservatrices, et favorables au pouvoir.

Jessica Jerreat, de Voice of America, appelle alors à la solidarité du milieu pour lutter contre ces atteintes à la liberté d’informer : « Nous devons nous soutenir les uns les autres et montrer que nous n’allons pas céder ni cesser de poser des questions dérangeantes. Parce qu’en fin de compte ces attaques ne visent pas uniquement les journalistes, elles portent atteinte au droit du public à l’information. »

« Ce n’est que le début de ce que nous allons voir, parce que Donald Trump n’est président que depuis quelques mois. C’est vraiment inquiétant pour la liberté de la presse et la liberté d’expression »

Ces nombreuses exactions laissent peu d’espoir à Carl-Gustav Linden. « Ce n’est que le début de ce que nous allons voir, parce que Donald Trump n’est président que depuis quelques mois. C’est vraiment inquiétant pour la liberté de la presse et la liberté d’expression », déplore le professeur.

L’association Reporters Sans Frontières dénonce d’ailleurs « le recul significatif de la liberté de la presse, exacerbé par l’arrivée de Donald Trump au pouvoir ».

Le 3 octobre dernier, c’est le journaliste salvadorien Mario Guevara qui a fait les frais de cette relation agressive du pouvoir trumpien vis-à-vis des médias. Travaillant aux États-Unis depuis plus de vingt ans, il a été expulsé dans son pays d’origine, après cent jours de détention pour avoir couvert des manifestations anti-Trump, en juin dernier. Là encore, le prestigieux National Press Club a eu beau sortir un nouveau communiqué, l’issue est restée la même.

Pablo Perez et Sacha Gaudin