Depuis le début du XXIe siècle, les données personnelles sont devenues le nouvel or noir du capitalisme mondial. Un business de surveillance qui fait les affaires des géants de la Big Tech, mais qui pose des questions éthiques sérieuses. D’autant plus lorsque ces derniers s’allient à des autorités politiques.

Le 20 janvier 2025, sous la rotonde du Capitole à Washington, au premier rang de l’investiture de Donald Trump, siègent les têtes les plus influentes de la technologie mondiale. Elon Musk (SpaceX, X), Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Meta). Tim Cook (Apple) et Sundar Pichai (Google) sont aussi au rendez-vous. Une présence qui ne doit rien au hasard. Nombre d’entre eux ont financé la cérémonie, à l’image du chèque d’un million de dollars signé par Sam Altman, le PDG d’OpenAI. Une parade des géants de la Silicon Valley aux premières loges du pouvoir qui illustre la porosité entre deux mondes.

L’histoire d’amour va plus loin encore lorsque le président américain confie à Elon Musk le poste de co-directeur du nouveau département de l’Efficacité gouvernementale (DOGE), une structure dont la mission est de réduire les dépenses publiques américaines. L’ambition est claire, moderniser l’administration fédérale américaine. Mais ses contours flous et l’idéologie bien marquée de son ex-dirigeant Elon Musk, ont cristallisé les inquiétudes sur la fusion entre intérêts privés et surveillance étatique. Depuis la création de ce département par décret professionnel, le 20 janvier 2025, les révélations s’accumulent.

Avec Musk à sa tête jusqu’au 30 mai, le DOGE a pu consulter des systèmes de données fédérales sensibles : informations fiscales, diagnostics médicaux, informations de sécurité sociale. De quoi susciter la crainte des associations de défense des libertés civiles et de plusieurs juges fédéraux, qui ont dû intervenir pour limiter cet accès.

Un mariage politique

Plus troublant encore, en avril 2025, l’agence Reuters révèle que le DOGE aurait utilisé l’intelligence artificielle pour scanner les communications sur Microsoft Teams des employé·es de l’Agence de protection de l’environnement (EPA), à la recherche de déclarations « anti-Musk, anti-DOGE ou anti-Trump ».

Des allégations démenties par l’État américain, mais qui soulignent les dérives possibles au sein même de l’administration, lorsque les décisions se prennent de manière opaque et sans l’aval des législateurs.

Ce mariage politique entre un pouvoir d’extrême-droite et des acteur·ices de la tech, rappelle à certains le concept de « technofascisme », développé par l’historienne Janis Mimura, à partir du Japon des années 30. Autrement dit, un régime autoritaire où les technocrates et les dirigeant·es d’entreprise gagnent en pouvoir, et l’exercent via des agences ou des organes « supra-ministériels ».

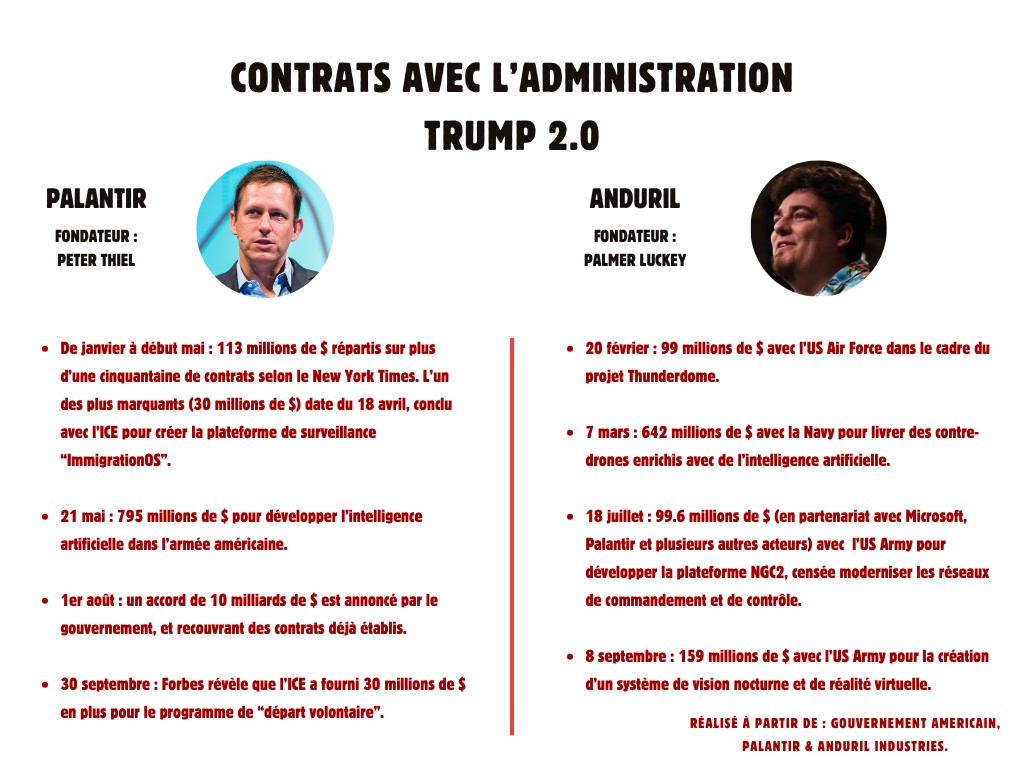

Professeur en sciences de l’information et de la communication à l’Université Paris 8, Sébastien Broca souligne que ce rapprochement n’est pas dû à un simple basculement idéologique vers l’extrême-droite des entrepreneur·es de la tech. Il est aussi poussé par leurs intérêts matériels et financiers. En l’état, les acteur·ices technologiques ont besoin du pouvoir trumpien pour remporter des contrats ou pour développer leur commerce. En témoigne la première loi budgétaire du second mandat Trump. Le texte voté en juillet dernier prévoit notamment d’augmenter massivement les fonds de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE), l’agence fédérale chargée de l’immigration. Des crédits qui servent, par exemple, à acheter des services de surveillance à de grandes entreprises technologiques comme Palantir, de Peter Thiel, et Anduril de Palmer Luckey.

Quand les barrières entre secteur privé et autorités publiques s’effondrent, c’est une nouvelle ère du « capitalisme de surveillance » telle que décrite par la sociologue américaine Shoshana Zuboff, qui s’ouvre. Une ère de contrôle total sur nos vies numériques, au service d’intérêts commerciaux et politiques.

Dans son livre L’Âge du capitalisme de surveillance, sorti en 2020, la professeure émérite psycho-sociologue à la Harvard Business School revient sur le développement de ce nouveau modèle économique, fondé sur la prédation, l’analyse et la vente des données des utilisateur·ices. Un business model qui émerge, d’après la sociologue, au début des années 2000, après l’explosion de la bulle Internet et les attentats du 11 septembre 2001.

Dans ses différents travaux et son livre Pris dans la toile : De l’utopie d’Internet au capitalisme numérique, Sébastien Broca rappelle d’ailleurs que la collusion entre surveillance technologique et surveillance étatique ne date pas du second mandat Trump. Dans ses révélations en 2016, le lanceur d’alerte Edward Snowden soulignait, par exemple, l’accès de la NSA (l’agence de sécurité américaine) à toutes les données stockées par les géants de la tech, via son programme PRISM.

Entraîner des modèles d’intelligence artificielle

Réseaux sociaux, moteurs de recherche, objets connectés… La surveillance numérique s’infiltre partout dans notre quotidien. Ce « grignotage » de données, d’après les mots de Sébastien Broca, est ensuite vendu ou utilisé pour entraîner des modèles d’intelligence artificielle. En mai dernier, le groupe Meta, par exemple, informait les internautes de l’utilisation de leurs données personnelles pour entraîner Meta AI, son IA maison.

Mais ces données personnelles peuvent aussi être exploitées à des fins politiques. L’enseignante-chercheuse en sciences de l’information et de la communication à l’Université Catholique de Lille, Camila Pérez-Lagos a notamment travaillé sur le scandale Cambridge Analytica, du nom d’une société américaine ayant fortement influencé l’élection de Donald Trump en 2016. Via un test de personnalité en ligne, l’entreprise avait récupéré les données de milliers d’utilisateur·ices, pour fournir une analyse politique au camp républicain, sans en informer les participant·es. « Il y a eu un vol de données des individus qui répondaient mais aussi des contacts de ces personnes », rappelle la professeure. Une extraction des données qui a servi à un ciblage politique extrêmement précis, et avec de nombreuses fausses informations distillées. Camila Pérez-Lagos expose : « Avec ce scandale, les gens se sont vraiment rendus compte des conséquences de la surveillance. »

Avec ce scandale, les gens se sont vraiment rendus compte des conséquences de la surveillance. »

Pour autant, il apparaît presque impossible au quotidien de ne pas nourrir les entreprises de la tech avec nos données. Cette emprise ne relève plus du confort, elle structure l’accès aux services essentiels. Déclarer ses revenus, se connecter à France Travail, suivre un colis, avoir accès aux informations, communiquer sur les réseaux sociaux… Tout passe par le numérique. « Ce sont devenus des monopoles, des formes de socialisation. Pour pousser à l’extrême, c’est une forme de “clochardisation numérique”. Si on sort de ça, on ne peut plus rien faire », déplore Camila Pérez-Lagos. Participer à sa propre surveillance n’est donc pas un choix libre, mais une contrainte qui a été imposée progressivement, sous couvert de modernisation.

La question se pose alors : Quand la Big Tech et les États avancent main dans la main, qui sont les derniers garde-fous ? Dans l’Union Européenne en tout cas, le Règlement sur l’intelligence artificielle entré en vigueur en août 2024 encadre, par exemple, le développement et l’utilisation de certains modèles particulièrement à risque. « L’articulation entre le RGPD et ce texte aura peut-être un impact sur le fait qu’on ne puisse pas réutiliser toutes formes de données pour alimenter des IA », explique Noémie Véron, maître de conférences en droit public à l’Université de Lille. À l’heure actuelle, une plateforme doit informer l’utilisateur·ice, et lui laisser le choix de consentir ou non à cette utilisation. Mais en multipliant les pressions diplomatiques et les accords bilatéraux, Washington entend inciter les entreprises technologiques à contourner ou ignorer les contraintes imposées par les lois européennes, pour s’immiscer toujours plus dans notre quotidien.

Pablo Perez et Enzo Calderon.