À l’heure où l’intelligence artificielle (IA) redéfinit les contours de la surveillance numérique, les médias ultraconservateurs évacuent bien souvent les enjeux de liberté et de vie privée quand ils s’attaquent à cette problématique. Motif ? La surveillance ne serait qu’affaire de morale, curseur entre honnêtes gens et les autres.

Blazer bleu, cheveux blancs, cravate, il s’étonne. Il hausse même les sourcils plus haut que ses lunettes écailles. Il le dit : « Le monde ne tourne pas rond ». Le 30 mai dernier, Thierry Cabannes, s’émeut, s’indigne – « on marche sur la tête ! », le journaliste de Cnews ne comprend pas que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ait retoqué dix jours plus tôt le dispositif de vidéosurveillance devant les écoles de la ville de Nice car, selon l’administration publique, elle constituerait une atteinte « à la vie privée des élèves et du personnel éducatif ». Thierry Cabannes utilise des onomatopées, des images, raconte sur le plateau de CNews week-end la séquence niçoise comme une fable. Kevin Bossuet, chroniqueur émérite de la chaîne, embraye, le jugement implacable face à cette censure « arbitraire ». « Moi, je ne vois pas le problème à ce qu’on me filme dans la rue si je n’ai rien à me reprocher ». Bingo. À toute fable, la même morale…et tant pis si on jette avec l’eau du bain, les droits à l’image de l’enfant.

Le refrain du « rien à craindre quand on n’a rien à se reprocher » n’est pas nouveau. Il a été un slogan publicitaire quand, secoué en 1993 par le crime de James Bugler – un bébé dont l’enlèvement fut filmé dans l’espace public -, le Royaume-Uni a vu se déployer un grand programme de vidéosurveillance sous la férule du très conservateur John Major. Il devient, en 2009, un avertissement désinvolte quand Eric Schmidt, alors PDG de Google, défend la collecte de données personnelles en poussant le raisonnement à son paroxysme : « Si vous souhaitez que personne ne soit au courant de certaines choses que vous faites, peut-être que vous ne devriez tout simplement pas les faire ».

Usage de cet argument moral à des fins politiques, commerciales, médiatiques, donc, peu importe pour la rhétorique. À chacun·e de se regarder en face pour en établir son propre examen de conscience. La question éthique ne se situerait pas tant dans l’exercice de la surveillance que dans le comportement des surveillés eux-mêmes. Un argumentaire moralisateur qui aurait pu tourner court face aux nouveaux défis de la surveillance algorithmique… Pourtant, selon Marcel Gauchet, il a aujourd’hui le vent en poupe.

L’historien, l’explique, dans son dernier livre paru en 2024, le Noeud démocratique1 : le moralisme n’est pas étonnant alors que le populisme prolifère sur le terrain des sociétés occidentales. D’après lui, les deux seraient même consubstantiels. Paresseuse, volontiers tournée vers la simplification des idées, la société populiste moderne transformerait tout désaccord politique ou social en un jugement moral. Avec pour seule vision dans tout débat de fond, un monde binaire divisé entre « justes » et « corrompus », « méritants » et « fainéants », « assistés » et « gens qui se lèvent tôt ». Une sémantique dont le philosophe Jean-Claude Monod, identifie l’apparition en France dans le narratif sarkozyste courant des années 2000. Bascule entre un populisme chimiquement pur – l’opposition historique entre peuples et élites – et une nouvelle version où le peuple lui-même se déchirerait sur l’autel de la morale. D’un côté, « la France des honnêtes gens » selon le programme politique de l’ancien Ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, président du parti Les Républicains, et celle des autres, toutes et tous en dehors de la norme, en somme.

Alors comment parler de la surveillance dans un tel contexte ? Comment éviter de la réduire à cette seule lecture morale ? Le débat actuel est frappé de cécité. On interroge le type de données collectées. Beaucoup moins leur usage, encore moins celles et ceux qui les utilisent. Et pourtant.

L’enjeu n’est plus seulement ce que l’on laisse voir, mais ce qu’on pourrait en déduire. Si l’activité tardive sur les réseaux d’un·e salarié·e la veille n’a rien à révéler a priori, l’employeur·euse ne pourrait-t-il ou elle pas en tirer l’explication toute faite à une baisse fortuite de son rendement ? Historique d’appels, recherches, trajets, silences, tout cela combiné, deviendrait un indice.

En France, 74% des personnes interrogées se déclarent favorables à la surveillance algorithmique sur la voie publique selon un baromètre Fiducial/Odoxa publié en 2023.

Nous avons devant nous l’exemple chinois. En 2023, 540 millions de caméras quadrillaient le territoire, complétées par un arsenal de surveillance des réseaux sociaux, messageries, systèmes bancaires et autres. Rajoutez à cela de l’intelligence artificielle et l’édification d’un objectif concret, le crédit social. Il y a cinq ans, près de 23 millions de Chinois·es « discrédité·es » se sont ainsi vu·es interdire de voyager en raison d’un mauvais comportement social : cigarette allumée dans un train, utilisation de billets périmés ou non-acquittement d’amendes par exemple.

En France, 74 % des personnes interrogées se déclarent favorables à la surveillance algorithmique sur la voie publique, selon un sondage Fiducial/Odoxa publié en 2023. Un résultat qui ne contredirait pas les thèses du philosophe Michel Foucault dans l’ouvrage Surveiller et punir, le pouvoir moderne n’a plus besoin de crier, il observe, le contrôle ne s’impose plus, il est multiple, il s’intériorise. Regardez, d’Airbnb à Uber, nous nous notons déjà toutes et tous…

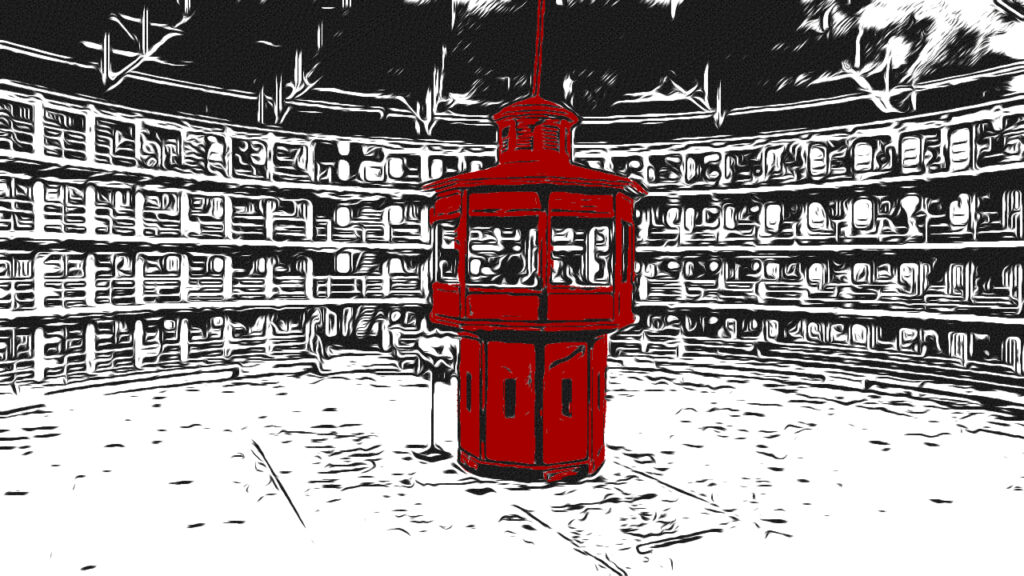

Alors voulons-nous vivre dans le panoptique imaginé par le philosophe britannique Jeremy Bentham ? Une tour centrale dans laquelle se trouve le·la surveillant·e et autour de laquelle seraient disposées en cercle toutes les cellules d’emprisonnement ? Un système où les détenu·es ignorent s’ils et elles sont observé·es ou non mais qui finissent donc par se comporter en permanence… comme s’ils et elles l’étaient. Pour la sécurité, pour « le confort » dirait plutôt l’écrivain russe Alexandre Soljenitsyne, détenu dans un goulag de 1945 à 1953, sommes-nous donc toutes et tous, prêt·es à sacrifier notre liberté ?

Matthieu Gaillard

- Editions Gallimard, 2024. ↩︎