Dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée, exercer le journalisme relève d’un combat quotidien contre une surveillance totale d’Israël. Quatre reporters racontent une profession devenue synonyme de danger et de résistance.

Le journaliste Saleh al-Jafarawi, 27 ans, figure du reportage gazaoui et voix majeure des réseaux sociaux a été tué le 12 octobre 2025 par une milice palestinienne « affiliée à l’armée d’occupation » selon le porte parole du ministère de l’intérieur à Gaza, cité par Al-Jazeera, trois jours après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. « Il est devenu une cible, confie Khadija Toufik, journaliste en Cisjordanie occupée. Parce qu’il raconte la vérité du terrain et qu’il est respecté dans le monde entier. »

Selon plusieurs sources locales, le journaliste a été atteint de sept balles dans le quartier de Sabra, au sud de la ville de Gaza, lors d’affrontements entre le Hamas et des clans armés soutenus par Israël. Saleh al-Jafarawi s’était imposé comme l’un des rares témoins directs de la guerre, racontant la destruction et la survie à Gaza, souvent depuis les ruines. Ses vidéos lui avaient valu des millions de vues et plusieurs fermetures de comptes par Meta, qu’il recréait inlassablement.

Les journalistes face à l’œil numérique israélien

Dans l’enclave entourée par l’Égypte, Israël et la mer Méditerranée, les journalistes travaillent sous un ciel qui les observe. Chaque déplacement, chaque appel, chaque image captée peut être suivie, interceptée, enregistrée. Depuis plus de vingt ans, Wissam Abou Zeid, correspondant pour la télévision algérienne ENTV (Établissement public de télévision), couvre les guerres, les sièges et les destructions. Mais ce qu’il redoute aujourd’hui, plus encore que les frappes, c’est « l’œil qui voit tout ».

La surveillance, explique-t-il, n’est plus seulement militaire, elle est numérique et elle est omniprésente : téléphones écoutés, applications espionnées, drones capables de reconnaître une voix ou un visage. Dans cet environnement saturé de capteurs, les journalistes gazaoui·es avancent à découvert.

Quelques formations, des messageries sécurisées, des codes internes sont à la disposition de ces professionnel·les… Mais la plupart savent que cela ne suffit pas. « Nous n’avons plus confiance dans les outils numériques », reconnaît-il.

Pour Ibrahim Labad, journaliste d’Al Kofiya TV en Égypte, une décennie de terrain a suffi à mesurer cette mutation. Au début, la surveillance semblait lointaine, presque abstraite. Aujourd’hui, elle fait partie du paysage. Les drones planent au-dessus des toits, les checkpoints se multiplient, et le matériel journalistique est inspecté jusque dans ses composants électroniques. Lors d’une escalade militaire, lui et ses collègues ont remarqué un petit drone voler au-dessus d’eux. Quelques minutes plus tard, la zone était bombardée. Depuis, il change de position après chaque tournage.

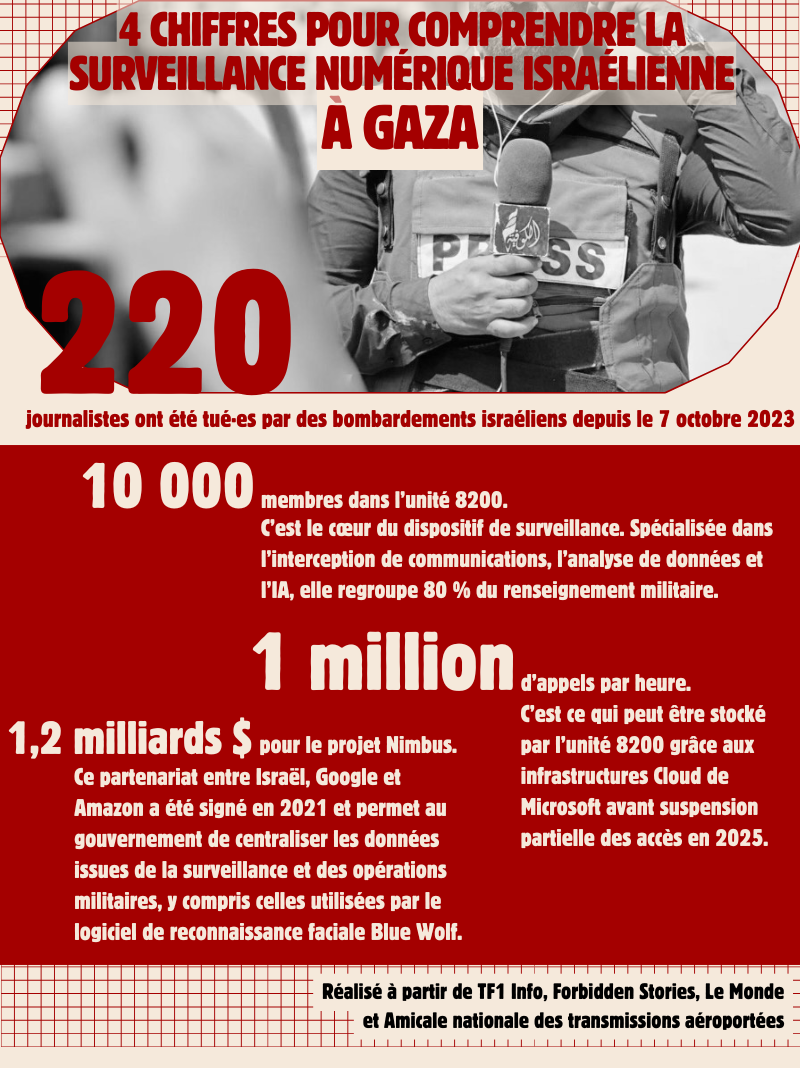

Sous cette pression constante, la liberté d’informer se réduit à une lutte de chaque instant. Les journalistes renoncent à des enquêtes, diffèrent leurs reportages, évitent les appels trop explicites. Wissam Abu Zaïd se souvient d’une investigation abandonnée sur des bombardements ciblés dans une zone frontalière à Beit Hanoun et Beit Lahia, près de la frontière nord avec Israël entre le 15 et le 30 octobre 2023 : la zone, sous surveillance aérienne permanente rendait tout regroupement suspect. Approcher des témoins aurait suffi à les mettre en danger. Alors qu’il préparait un reportage sur des arrestations arbitraires et des pratiques de renseignement dans certaines zones très surveillées, plusieurs sources avaient exprimé des craintes réelles de représailles en cas de contact avec des médias. Pour les protéger, il décide de ne pas poursuivre ses investigations. « Ici, une enquête sensible peut coûter la vie », commente-t-il. Plus de deux cents journalistes palestinien·nes ont été tué·es depuis octobre 2023 selon un décompte du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), de Reporters sans frontières (RSF) et du Comité pour la protection des journalistes (CPJ).

Les sources, elles aussi, vivent dans la crainte. Aucun échange n’est confidentiel. Les reporters préfèrent les rencontres discrètes aux messages même chiffrés, trop vulnérables. Certain·es reviennent aux carnets papier, faute de pouvoir faire confiance à leurs appareils.

Une psychose qui habite chaque geste

En Cisjordanie occupée, la surveillance prend une autre forme. Moins visible, moins brutale qu’à Gaza, elle se glisse dans les interstices du quotidien et pèse sur les journalistes étranger·es dès leur arrivée. La peur d’être surveillé·e prend la forme d’une psychose qui finit par habiter chaque geste. Khadija Toufik qui travaille à Ramallah pour la première fois en mai 2024, en a fait l’expérience. « Avant même d’entrer sur le territoire, les autorités israéliennes fouillent ton passé numérique. Elles googlisent ton nom, lisent ce que tu as publié sur Israël ou la Palestine », raconte la journaliste franco-marocaine.

Sur place, elle dit pouvoir se déplacer librement, mais sous un regard constant. Les soldats israéliens peuvent à tout moment interrompre un reportage, exiger un passeport, confisquer des papiers. « Une fois, à Umm al-Khair, un village palestinien harcelé par les colons, ils m’ont ordonné de partir : “Si on vous revoit ici, ça va être difficile pour vous.” » Depuis, elle avance avec prudence, souvent prévenue par des canaux Telegram tenus par des journalistes palestiniens de la présence de l’armée avant un raid.

« C’est un système de terreur psychologique. Au début, j’étais terrifiée. J’avais l’impression d’être observée en permanence, qu’un sniper pouvait me viser à tout moment », confie-t-elle. Avec le temps, elle a appris à s’adapter, à anticiper, à « jouer au chat et à la souris » avec les forces israéliennes. Seule sur le terrain, sans la protection d’une rédaction fixe, bien qu’elle collabore avec Blast, Les Répliques ou encore Libération, Khadija décide de solliciter l’aide de Reporters sans frontières. Elle confie son téléphone à l’organisation pour qu’il soit analysé. Aucune trace de logiciel espion n’est détectée. Mais la peur, elle, reste diffuse, alimentée par la conviction que « s’ils veulent te surveiller, ils le feront ».

Elle le répète pourtant : « Aussi surprenant que cela puisse paraître, on travaille plus librement en Cisjordanie occupée que dans certains pays arabes, comme le Maroc ou l’Égypte. » En Cisjordanie occupée, la surveillance n’empêche pas de témoigner ; elle enserre les gestes, elle impose la vigilance, mais elle ne bâillonne pas encore complètement la presse.

Face à cette surveillance, les moyens de protection restent précaires. Ali Al-Bâta, directeur d’information au quotidien Palestine et correspondant de radio Algérie internationale, plaide pour la création d’un réseau permanent de soutien, combinant protection physique, sécurité numérique et appui juridique international. Car à Gaza, la solidarité est devenue une forme de résistance. Ibrahim Labad, lui, continue de filmer, d’écrire, de témoigner : « Le danger est partout, mais notre devoir est de raconter. »

Emma Bevivino et Juliette Hirrien

Avec l’aide d’Adel Dellal