Depuis la révolution du marketing basé sur les données personnelles, les médias se retrouvent entre le marteau et l’enclume. Autrefois incontournables en matière de publicité, ils se retrouvent désormais contraints de traquer leurs utilisateur·ices pour conserver leurs annonceurs. Un modèle économique soumis au bon vouloir des géants du numérique.

« Pour accéder gratuitement au contenu de cet article, vous devez accepter les cookies. » On s’est tous·tes déjà heurté·es à un bandeau de ce type en tentant d’accéder au site d’un média. On a cliqué sur l’icône « J’accepte », parce que l’alternative est souvent de s’abonner. Le petit bouton du consentement, lui, est bien visible, contrairement à celui du refus. Peu de sites de grands groupes de presse proposent de « continuer sans accepter ». Alors, on clique. Pas le temps de personnaliser, ni de regarder dans le détail ce que Le Monde et ses 239 partenaires peuvent désormais faire de nos données. De toute manière, le rêve d’un web anonyme où l’on peut surfer sans laisser le moindre sillage d’écume est loin.

Pourtant, ce bandeau qui vient de disparaître pour nous laisser enfin lire l’article constitue le symbole de la dépendance des grands médias aux géants de la data comme Google, Facebook, et d’autres entreprises beaucoup moins connues, spécialisées dans l’interprétation de notre empreinte sur le net.

Il était une fois la révolution publicitaire

Bref retour dans les années 2000 : la révolution numérique a déjà eu lieu, les médias s’aventurent les uns après les autres sur Internet et cherchent un moyen de mesurer leur audience. Fleurissent alors sur les sites d’information des cookies, qui permettent aux médias de savoir ce qui est lu, combien de fois, et par quel profil d’internaute. Les données s’accumulent petit à petit, mais leur exploitation se borne encore aux métriques d’audience.

Il faut dire qu’en ce début de siècle, personne n’a encore mis la main sur cette manne financière que constituent les données personnelles. Les médias fonctionnent en ligne sur le même modèle publicitaire que celui de la presse imprimée ou audiovisuelle : ils vendent un espace sur leur site à des annonceurs qui ciblent un certain type de lectorat.

« On vit une époque où l’univers de la tech se fascise de plus en plus. »

Mais cette ère touche à son terme. Des entreprises spécialisées dans le marketing numérique commencent à réaliser que les données collectées par tous les sites web, pour mesurer leur audience, peuvent servir à profiler les internautes. Et ainsi leur présenter au meilleur moment une annonce ciblée. En 2003, le premier marché automatisé d’espaces publicitaires en ligne voit le jour. Petit à petit, les stratégies des marques se transforment : c’est directement vous, nous, qui intéressons les annonceurs. Davantage que le site sur lequel nous verrons leurs publicités. Notre profil est vendu aux enchères en temps réel à des entreprises qui veulent montrer le bon produit, au bon client et au bon moment. Bienvenue dans l’ère de la publicité programmatique.

Tournant 2010. À l’époque, Emmanuel Parody est directeur de la rédaction de CBS Interactive, la filiale internationale du groupe CBS, qui éditait entre autres le site d’information CNET. « Du jour au lendemain, se souvient-il, un de mes plus gros annonceurs est venu me dire : “Maintenant, on va faire de la publicité programmatique, donc installez sur votre site des scripts qui nous permettent de savoir quels sont les centres d’intérêts de l’internaute qui s’y rend.” » Vous êtes éditeur·ice et vos revenus dépendent de la pub, qu’est-ce que vous faites ? Vous faites comme tout le monde : vous suivez le mouvement.

Nous sommes des probabilités

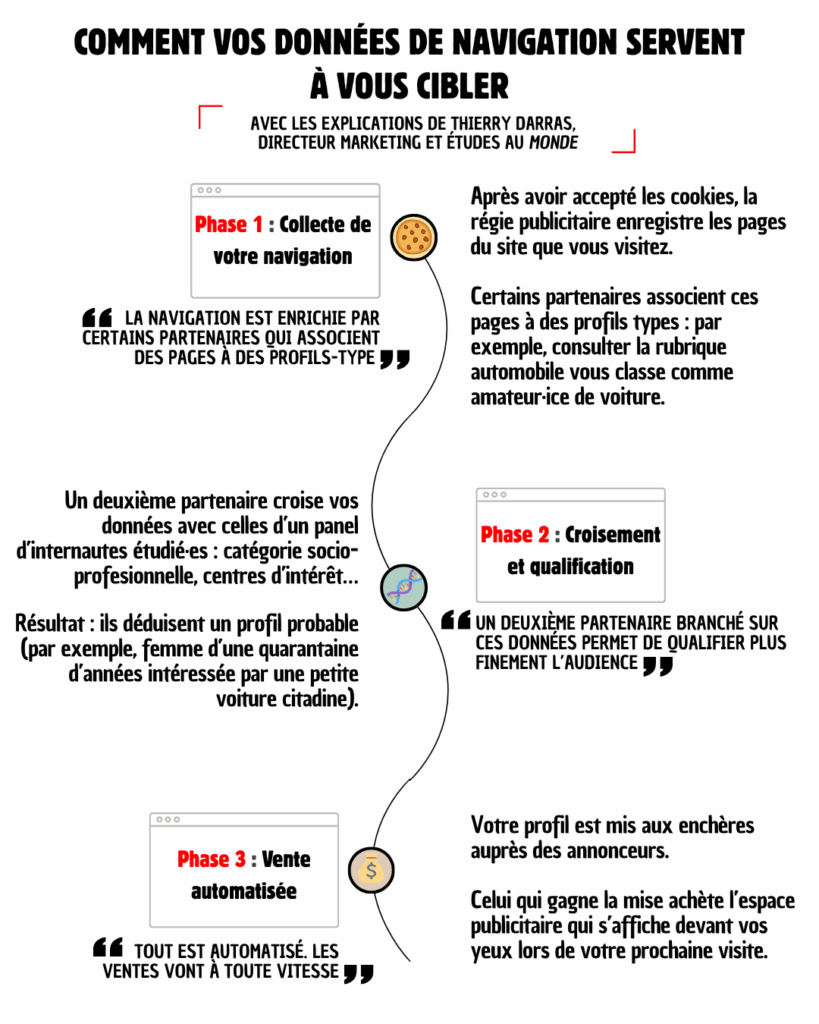

Aujourd’hui, la publicité programmatique domine le marketing en ligne. Alors comment fonctionne-t-elle ? Avec des données, certes, mais celles-ci ne se présentent pas sous la forme de fichiers excel vendus par paquet aux géants du net (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, les GAFAM). En réalité, ce que les médias vendent, ce sont des probabilités.

Thierry Darras est directeur marketing et études au Monde. Il connaît sur le bout des doigts la séquence d’événements qui se déclenche à l’instant où vous cliquez sur « J’accepte ». Tout se joue en quelques étapes et une fraction de seconde.

Bye bye données

Nos données personnelles servent donc à identifier toujours plus finement nos préférences, pour nous vendre des produits toujours plus spécifiques. Peu importe, au fond, notre nom, notre adresse ou nos convictions politiques : l’unique intérêt de ces informations, c’est de dessiner le portrait d’un·e consommateur·ice. Une logique qu’Emmanuel Parody résume ainsi : « La seule donnée dont tout le monde se fout, c’est de savoir qui vous êtes. » Du moment que vous achetez.

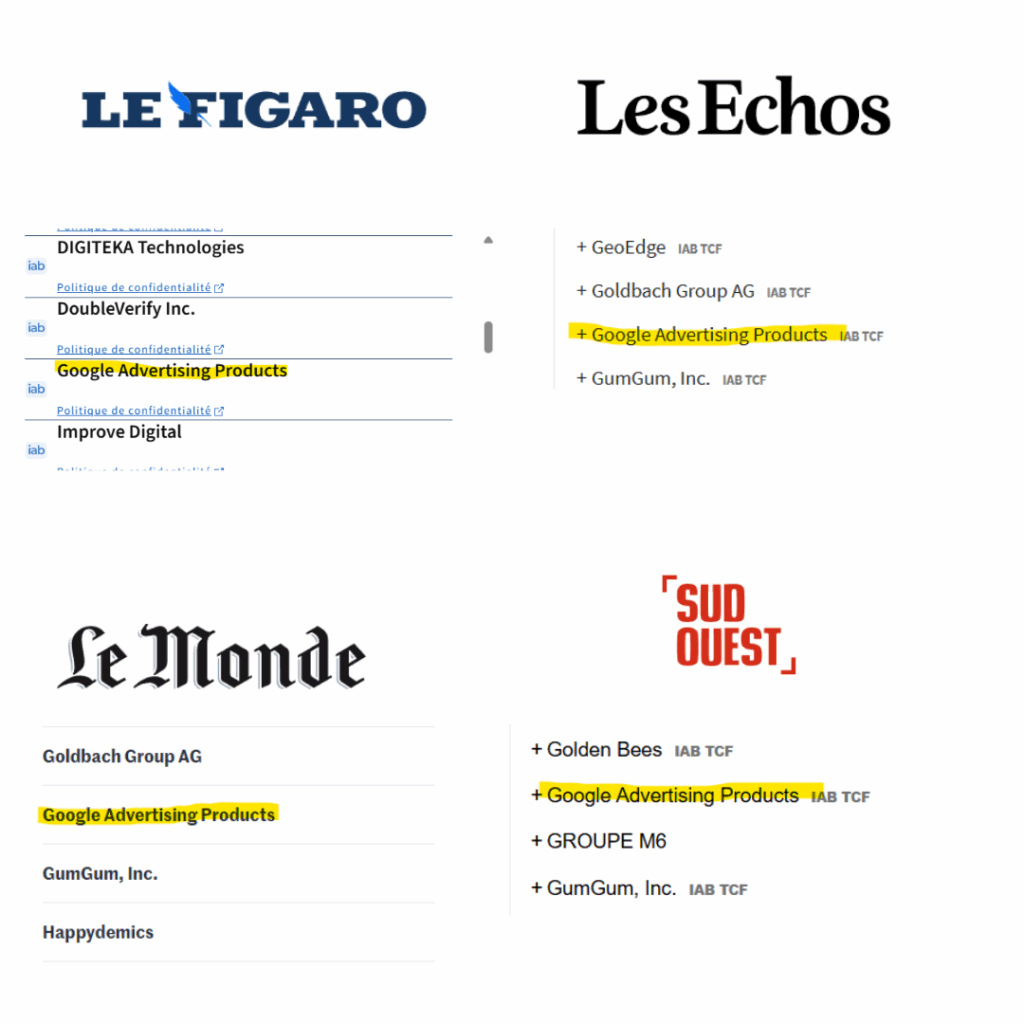

Mais la chaîne de traitement des données implique tant d’intermédiaires, comment savoir à quoi servent les informations que nous cédons à chaque cookie ? Les médias n’étant pas spécialistes du profilage, ils externalisent le traitement des données de leurs internautes auprès d’autres entreprises comme, par exemple, Google. Les services publicitaires du géant américain font partie des partenaires de tous les grands médias qui exigent de consentir aux cookies pour donner accès gratuitement à leur site.

Google Advertising Products inclut de nombreux services publicitaires et d’analyse d’audience, dont certains auxquels les médias n’ont pas recours. Ainsi, l’équipe audience du Monde n’a jamais utilisé les services de Google Analytics, qui permet d’analyser le trafic sur un site. Mais Google Analytics appartenant à la suite des Advertising Products, le service peut tout de même collecter les données des internautes. « Beaucoup de médias ont une approche par défaut quand ils demandent le consentement, regrette Alexandre Laurent, directeur de la rédaction du média en ligne Next, spécialisé dans le numérique. Ils mettent tous les partenaires publicitaires pour être tranquilles après. » Au risque de perdre le contrôle sur l’avenir des données collectées.

Antoine Tricot est journaliste indépendant. En 2021, il réalise pour France Culture un documentaire sur la surveillance numérique. Dans le premier épisode, il tente de suivre l’usage qui est fait de ses données personnelles, collectées, entre autres… par l’application Radio France. Celle-ci travaille avec des entreprises comme Amazon, Facebook et Google. Pour Antoine Tricot, cette sous-traitance pose la question de notre souveraineté numérique par rapport aux États-Unis. « On vit une époque où l’univers de la tech se fascise de plus en plus. » D’autant que les entreprises américaines ne sont pas soumises au règlement européen sur la protection des données, le fameux RGPD, adopté en 2016.

RGPD ET PUBLICITÉ CIBLÉE, QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DES MÉDIAS ?

« Les entreprises européennes doivent contrôler toute leur chaîne de sous-traitance pour garantir la conformité avec le RGPD », explique Claire d’Hennezel, enseignante en publicité et en droit du numérique à l’IUT Bordeaux Montaigne. Mais si les sous-traitants en question ne garantissent pas une protection des données suffisantes ?

En 2020, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a invalidé l’accord-cadre entre les États-Unis et l’UE sur la protection de la vie privée en ligne, qui permettait le transfert de données européennes outre-atlantique. Panique chez les éditeur·ices. Max Schrems, avocat autrichien et fervent défenseur de la vie privée numérique, saisit aussitôt la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) contre 42 médias français qui continuent d’utiliser Google Analytics, les services d’analyse d’audience du géant américain. Il obtient gain de cause à plusieurs reprises.

Depuis 2023, un nouvel accord entre la Commission européenne et les États-Unis autorise l’envoi de données personnelles à des organismes américain agréés. De quoi éponger les fronts des éditeur·ices. Mais la dépendance est actée. Comme le dit Alan Ouakrat, chercheur en sciences de l’information et de la communication à l’Université Sorbonne Nouvelle : « Les médias ont externalisé l’expertise du profilage de leur audience. À force d’ajouter des intermédiaires cependant, ils se dépossèdent de la connaissance de leur public et se retrouvent prisonniers. »

Des alternatives, pas de panacée

Au-delà du stockage et de l’usage de nos données personnelles, la question derrière la publicité ciblée sur les sites d’information est aussi celle de notre consommation. Faut-il accepter, pour consulter un article, qu’un algorithme croise nos intérêts probables avec des produits attractifs, sans que l’utilité ou l’empreinte environnementale des produits en question fassent l’objet d’un filtre humain ? Pour Alexandre Laurent, de Next – seul média français que Max Schrems n’ait jamais épinglé sur son usage de Google Analytics – la réponse est claire. « En tant que journaliste, ça me pose question que le modèle économique des médias repose sur quelque chose d’intrinsèquement malsain. »

Certains titres ont donc choisi de s’extraire de ces logiques, notamment en refusant le modèle publicitaire. Parmi eux, Reporterre, média associatif écologiste en accès libre. Sur le site, pas de bandeau pour demander à l’internaute d’accepter la collecte de données. Ce qui ne signifie pas qu’aucun cookie n’est déposé sur votre ordinateur : la collecte sert uniquement à mesurer l’audience et assurer un certain confort de navigation. Au départ, le site utilisait le service Google Analytics par défaut, mais la direction s’est tournée vers une alternative française open source : Matomo. « On reste mauvais élèves sur certains points, nuance Charles Dannaud, rédacteur en chef adjoint. Pour les dons, on dépend de Paypal et Stripe, des entreprises américaines. » Plus intuitifs pour les donneur·euses potentiel·les, dont dépend le site.

« En tant que journaliste, ça me pose question que le modèle économique des médias repose sur quelque chose d’intrinsèquement malsain. »

Même les médias indépendants ont leurs contraintes. Les Jours, qui fonctionne sur un modèle d’abonnement, ont également besoin de savoir qui consulte et depuis où. « On doit être attentif à ces données parce que le marketing d’abonnement se base sur le comportement des gens », reconnaît Augustin Naepels. Attention cependant : le public « assez geek » n’hésite pas à alerter la rédaction sur des partenariats jugés peu sûrs, comme avec Google. Les Jours utilise donc également Matomo, même si Google Analytics a toujours la possibilité de déposer onze cookies depuis leur site sur votre ordinateur, lorsque vous donnez votre consentement.

Difficile, donc, de se passer de données. La navigation en anonymat relatif reste circonscrite à quelques titres indépendants – des « bastions », comme dirait Alexandre Laurent. D’un autre côté, peut-on exiger de mastodontes comme Le Monde, Le Figaro, Les Échos, Ouest-France… d’abandonner d’un coup leur modèle séculaire ? Un non-sens, d’après Emmanuel Parody : « Ceux qui font de ce modèle un sujet moral de respect de la vie privée se trompent. C’est un sujet économique ! », martèle-t-il. Un sujet de survie, même. « Quand les gens refusent leur consentement, il y a moins de cookies, explique Thierry Darras, du Monde. On fait de la donnée moins fine, alors on vend de la publicité moins chère. » Il y a donc plus derrière ce choix « J’accepte »/« Je refuse », qu’une question de vie privée. Il en va de la valeur que nous accordons à l’information. Que sommes-nous prêt·es à payer pour accéder à l’information ?

Jean Rémond et Louise Jouveshomme