Depuis 2018, la start-up Veesion équipe des commerces de caméras dotées d’une intelligence artificielle, censée repérer automatiquement les comportements à risque. La plupart des reportages saluent ce dispositif présenté comme une réponse efficace à la recrudescence des vols, sans s’attarder sur ses limites éthiques et juridiques. À l’inverse, les journalistes qui tentent d’enquêter sur la vidéosurveillance algorithmique se heurtent à la complexité technique et réglementaire du sujet.

Tout commence à la lecture d’un article de Sud Ouest. « Voleurs à l’étalage, l’intelligence artificielle vous voit et sait ce que vous êtes en train de faire. » Un titre aux airs de roman dystopique. Curieux, nous déroulons le papier et apprenons qu’un magasin Carrefour de Bordeaux, rue Fondaudège, utilise un logiciel de vidéosurveillance algorithmique (VSA) pour se protéger des vols.

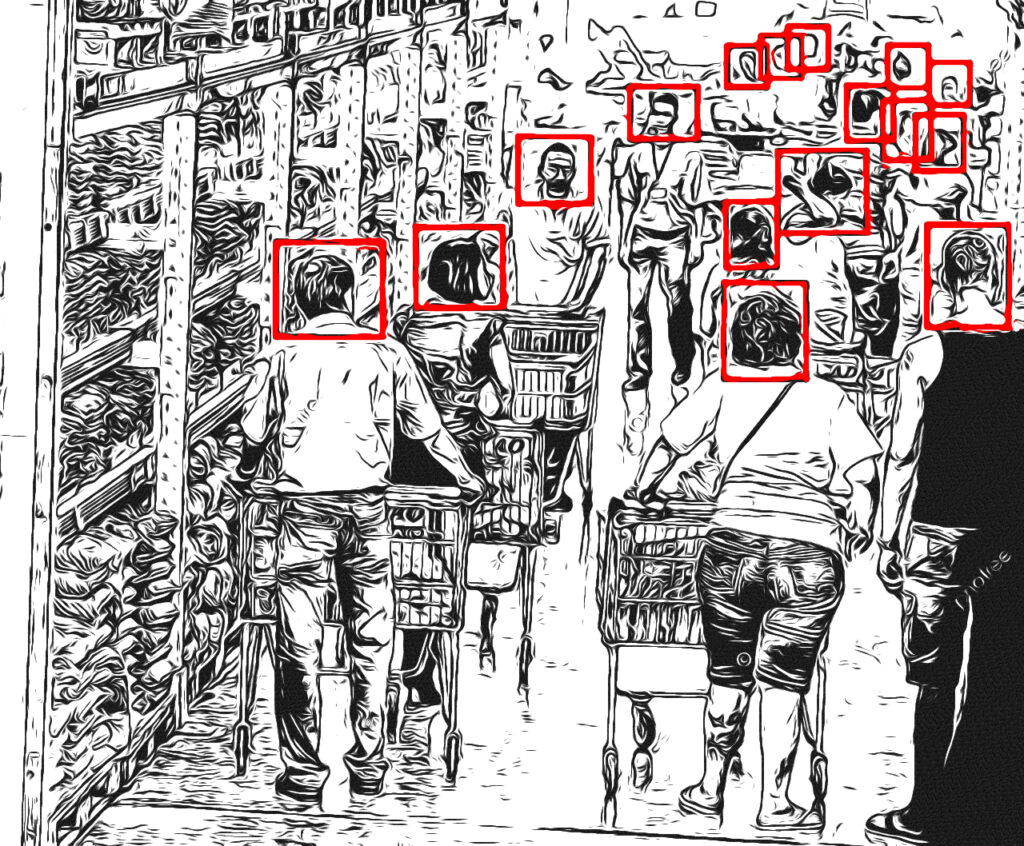

Le principe est simple : une intelligence artificielle (IA) est intégrée aux caméras du supermarché et détecte des « gestes suspects ». Désormais, si vous glissez un article dans votre sac ou votre poche, ou encore si vous enlevez l’emballage, l’algorithme enverra un message d’alerte au gérant de l’enseigne sur l’application Telegram.

L’éloge médiatique

Cette technologie est commercialisée par l’entreprise française Veesion, conçue par « trois étudiants passionnés d’intelligence artificielle ». De quoi faire rêver les fans de science-fiction… et la presse. Dans ces sujets, parfois proches du publi-reportage, tout commence par le diagnostic : le vol est un « véritable fléau » pour les enseignes. Chez RMC, on assure que « les supermarchés en ont ras-le-bol et on peut les comprendre ».

Pour chaque problème, une solution. Et pour les commerces, la télésurveillance fait office de remède miracle. Dans Le Figaro, on vante les technologies de l’entreprise Veesion, « qui promet à ces professionnels une réduction de 60 % [ des pertes liées au vol ] ». Chez TF1 on explique que les magasins se dotent de ces technologies « en désespoir de cause ». Les mots sont bien choisis, le cadre est posé : comment s’opposer à de tels « progrès technologiques » si cela permet à certains commerces de sortir la tête de l’eau ?

Nous continuons donc d’éplucher les productions en lien avec ce sujet. Quelques clics plus tard, nous découvrons un document produit par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), qui remet en cause la légalité de ces dispositifs. Ce point n’est presque jamais abordé – ou très brièvement – dans les reportages précédemment cités.

Sauf que la vidéosurveillance algorithmique, développée dans le cadre des Jeux Olympiques 2024, à Paris, est strictement encadrée par le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et la Loi Informatique et Libertés, notamment dans les supermarchés. Ces dispositifs de surveillance frôlent souvent avec la légalité et obtenir une autorisation de reportage peut s’avérer laborieux.

DANS QUEL CAS CES LOGICIELS PEUVENT ÊTRE ILLÉGAUX DANS LES SUPERMARCHÉS ?

L’utilisation des données et des images collectées par l’algorithme intégré aux caméras d’un supermarché pourrait constituer une infraction de l’article 46 de la loi Informatique et Libertés.

Ce dernier prévoit que les données collectées de cette manière peuvent uniquement être utilisées « pour préparer, exercer et suivre une action en justice », détaille la CNIL. Or, si l’enseigne utilise ces données pour régler un contentieux à l’amiable, pour faire intervenir un vigile auprès de la personne « suspecte » ou pour prévenir un vol d’une autre manière, cela constitue une infraction à l’article précédemment cité.

Aussi, tout commerce ayant recours à la VSA doit permettre à sa clientèle d’exprimer son droit d’opposition. Chaque client⸱e doit pouvoir refuser l’utilisation de la reconnaissance algorithmique à son encontre.

Accès refusé

« Pour faire mon sujet, j’ai mis deux mois avant que l’entreprise Veesion n’accepte de me mettre en relation avec ce magasin », se rappelle Gwenaël Badets, auteur de l’article pour Sud-Ouest. Pourtant, le journaliste spécialisé dans les sujets tech et économiques, a été contacté directement par la start-up.

« J’ai conscience que mon approche est parcellaire et qu’il manque de nombreuses informations », ajoute-t-il. En tant que localier en Gironde, Gwenaël Badets a dû composer avec un temps de travail restreint de seulement quelques jours. « Si j’avais voulu enquêter, il aurait fallu travailler avec une autre rubrique du journal, spécialiste de ces sujets. »

Difficulté supplémentaire, les magasins équipés de VSA sont plutôt frileux à l’idée de réaliser un reportage. En témoignent les propos du responsable marketing d’un autre Carrefour bordelais que nous avons contacté. « Si nous en expliquons le fonctionnement, elle sera moins efficace », a-t-il confié. Nous nous sommes donc rendu dans ce fameux Carrefour, rue Fondaudège, pour demander à rencontrer un·e responsable et une autorisation de reportage, ce qui n’a pas été possible.

Même refus pour les différentes enseignes du groupe que nous contactons. Face aux difficultés d’obtenir une autorisation de reportage, certain⸱es journalistes, qui ont précisément travaillé sur le logiciel Veesion, ont choisi d’autres approches.

Les coûts de l’enquête

Parmi eux, Thomas Jusquiame, journaliste indépendant, a enquêté sur l’entreprise pour StreetPress. Pour obtenir des réponses et comprendre le fonctionnement de Veesion, il s’est présenté comme un responsable de magasin.

Leclerc, Carrefour, G20, Système U, Biocoop, Kiabi ou encore la Fnac. Cette couverture lui a permis d’apprendre qu’en 2023, plus de mille magasins français étaient équipés de cette technologie.

« Le nerf de la guerre c’est de trouver des documents attestant de la mise en place de ces technologies pour enquêter »

On pourrait aussi parler de Clément Pouré, journaliste indépendant, qui a écrit une enquête approfondie sur Veesion pour Mediapart. « J’ai commencé par faire une demande d’accès à la décision de la CNIL sur l’utilisation de cette intelligence artificielle dans les commerces », précise le journaliste.

Dans les enquêtes concernant la vidéosurveillance algorithmique, « le nerf de la guerre c’est de trouver des documents attestant de la mise en place de ces technologies pour enquêter », poursuit Clément Pouré.

Puis le journaliste s’est rendu à Madagascar pour rencontrer les travailleur·euses du clic chargé·es de nourrir l’algorithme Veesion. Ces « annotateur⸱ices », traitent les images des caméras équipées du logiciel afin d’identifier si oui ou non un vol est identifiable. Cette première phase d’éducation de l’IA est essentielle pour rendre son algorithme autonome.

Des journalistes mal formé•es ?

Face à la complexité du sujet, l’enquête s’est étalée sur plusieurs semaines. Elle a été rendue possible en grande partie grâce à deux facteurs. D’abord l’obtention d’un financement Pulitzer d’un total de 8 000 euros de frais et 4 000 euros de rémunération. Cette bourse, il l’a obtenue pour réaliser plusieurs reportages à Madagascar dont celui sur Veesion. « Les bourses permettent surtout de financer les frais de reportage que ne couvre pas la tarification des piges », estime Clément Pouré. Ensuite, son statut d’indépendant lui donne de la liberté dans l’organisation de son temps de travail. Il peut enquêter sur le long court, sans être contraint par le rythme de production d’une rédaction.

Dans ce processus d’enquête, le journaliste indépendant a également échangé avec des propriétaires de magasins « qui n’étaient pas au courant de l’illégalité de ces dispositifs ». Idem pour les journalistes ? « C’est un sujet qui demande énormément de compétences », assure-t-il.

Pourtant, ces technologies se développent rapidement. Actualité oblige, de plus en plus de médias se mettent à traiter ce sujet, tout en manquant de temps et, parfois, de connaissances. Fleurissent donc des articles sur le « fléau » du vol et le « désespoir » des grandes enseignes de distribution. Le manque de recul journalistique sur ce sujet fait craindre que les commerces continuent d’installer la VSA au mépris de la décision de la CNIL.

Jean-Baptiste Stoecklin et Jean Rémond